– III –

Vorboten

»Insanity is relative. It depends on who has who locked in what cage.«

Ray Bradbury

Ein amerikanischer Professor fragte einmal seine College-Studenten, wie weit sich denn der Mensch in ihrer Lebenszeit von der Erde entfernt hätte. Also etwa seit 1980, das ist schon eine Weile her und auch Studenten werden älter.

Die minimal mögliche Antwort war „600 Kilometer“. Das entspricht etwa einem Zehntel des Erdradius, denn unser Heimatplanet weist einen Äquatorialdurchmesser von 12.756 Kilometern auf und ein Radius ist ein halber Durchmesser.

Diese Zahlen habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, die liegen in meinem Kopf rum, seitdem ich irgendwann Anfang der Achtziger begann, jede Menge Zeugs über Astronomie zu lesen, vorwiegend mit unserem Sonnensystem als Hauptdarsteller. Ein paar Dinge sollte man über den eigenen Planeten wissen, beispielsweise die mittlere Dichte von 5,5 Gramm/cm³ oder die Fluchtgeschwindigkeit von 11,18 km/s oder die Schwerebeschleunigung von 9,81 m/s². Ganz besonders, wenn einen der Collegeprofessor schwierige Dinge fragt.

Die weiteren Antworten im Angebot waren 6.000 Kilometer, also ein ganzer Erdradius. Dann 36.000 Kilometer. Das mag seltsam erscheinen, ist aber die gerundete Zahl für einen geosynchronen bzw. geostationären Orbit.

Geosynchron bedeutet lediglich, daß sich der umlaufende Körper exakt so schnell um die Erde bewegt, wie diese selber rotiert. Dabei kann das Objekt auch gegen die Rotationsrichtung der Erde fliegen – das wäre ein gegenläufiger Orbit. Oder es fliegt über die Pole, dann ist das eine Polarbahn.

Der spezielle Spezialfall ist der erwähnte geostationäre Orbit. Die exakte Zahl hierfür ist 35.786 Kilometer. Denn nach den Gesetzen, die der schon einmal erwähnte Herr Kepler im 16. Jahrhundert aufstellte, bewegen sich Dinge, die um andere Dinge kreisen, um so langsamer, je weiter weg sie sind. Oder um so schneller, je näher sie dran sind.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde beträgt 465 Meter pro Sekunde. Was nicht besonders beeindruckend klingt, sich aber auf etwa 1.670 Kilometer pro Stunde summiert, was wiederum eine ganze Menge ist. Nur in dieser einen Entfernung ist ein Satellit also so schnell, daß er immer über dem gleichen Punkt der Erdoberfläche steht. Bei sehr vielen Wetter- und Kommunikationssatelliten ist das der Fall. Ein geostationärer Orbit liegt deshalb auch immer auf Äquatorhöhe.

Die angefragte Höhe von 600 Kilometern läuft astronomisch unter „LEO“, das ist die Abkürzung für Low Earth Orbit. Die Entfernung von 6.000 Kilometern liegt bei „MEO“, was, logisch konsequent, Medium Earth Orbit bedeutet. Er liegt zwischen 2.000 und den besagten 36.000 Kilometern, die der Professor als dritte Möglichkeit anbot.

Die Möglichkeit Nummer Vier lautete dann „385.000 Kilometer“. Ebenfalls eine Zahl, die ich aus Jugendtagen heraus sofort erkennen würde. Sie bezeichnet die mittlere Entfernung von der Erde zum Mond. Möglichkeit Fünf lautete schlicht „Jenseits des Mondes“.

52 Prozent der befragten Studenten nahmen an, Menschen hätten sich nach 1980 mindestens in der Mondentfernung aufgehalten, 20 Prozent wählten Möglichkeit E, also jenseits der Mondbahn. Nur 11 Prozent wählten die richtige Antwort. Und die lautet „Low Earth Orbit“, also maximal 600 Kilometer.

Ich rufe das Bild eines typischen Standard-Erdglobus als Zeugen in das Gedächtnis der Leser. Dieses Dingsbums mit Fußstütze und Glühbirne innen drin, das wir alle noch kennen, sofern wir älter als 25 sind. Diese Plastikerde hat, in der noch heute käuflichen Standardausführung, einen Durchmesser von dreißig Zentimetern. Echten dreißig Zentimetern, meine Damen.

Ermöglicht wurde dieser kleine blaue Ball in heutiger Form übrigens von einem Herrn namens Gerhard Mercator, nach dem die entsprechende Mercator-Projektion benannt ist. Denn diese ermöglicht es, den Inhalt der irdischen Kugel, einer dreidimensionalen Form, auf eine Weltkarte zu übertragen, die ja nun ein zweidimensionales Gebilde ist.

Der Witz an der Sache ist, daß eine solche Projektion zwar winkeltreu ist, also im kleinen Maßstab die Entfernungen korrekt wiedergibt. Was im Gegensatz zu vorherigen Kartenwerken schon ein Riesenschritt war. Aber sie ist nicht flächentreu. Anders gesagt: Grönland ist auf modernen Weltkarten oder dem guten alten Schulglobus viel zu riesig dargestellt, denn es wird durch die Projektion verzerrt.

Bild 1: Die Welt, die wir zu kennen glauben

Normale Mercator-Projektion der Erdoberfläche. Man beachte die Größe Grönlands im Verhältnis zu Afrika, die durch die nicht flächentreue Darstellung erzeugt wird. Je näher zu den Polen, desto stärker die Verzerrung.

Ebenfalls Bild 1: Die Erde. Diesmal aber in der richtigen Flächengröße dargestellt.

Hier ist deutlich zu sehen, daß Grönland eben doch ein ganz erhebliches Stück kleiner ist als der ganze afrikanische Kontinent. Wie eine kleine Veränderung der Perspektive doch helfen kann, das wahre Gesicht der Welt zu sehen. Zumindest fast. Denn diese Darstellung ist nicht lagetreu.

Von Lars H. Rohwedder. Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

In diesem Maßstab bedeutet die richtige Antwort der Studenten einen Abstand von 1,5 cm zur Erdoberfläche, nämlich ein Zehntel des Radius.

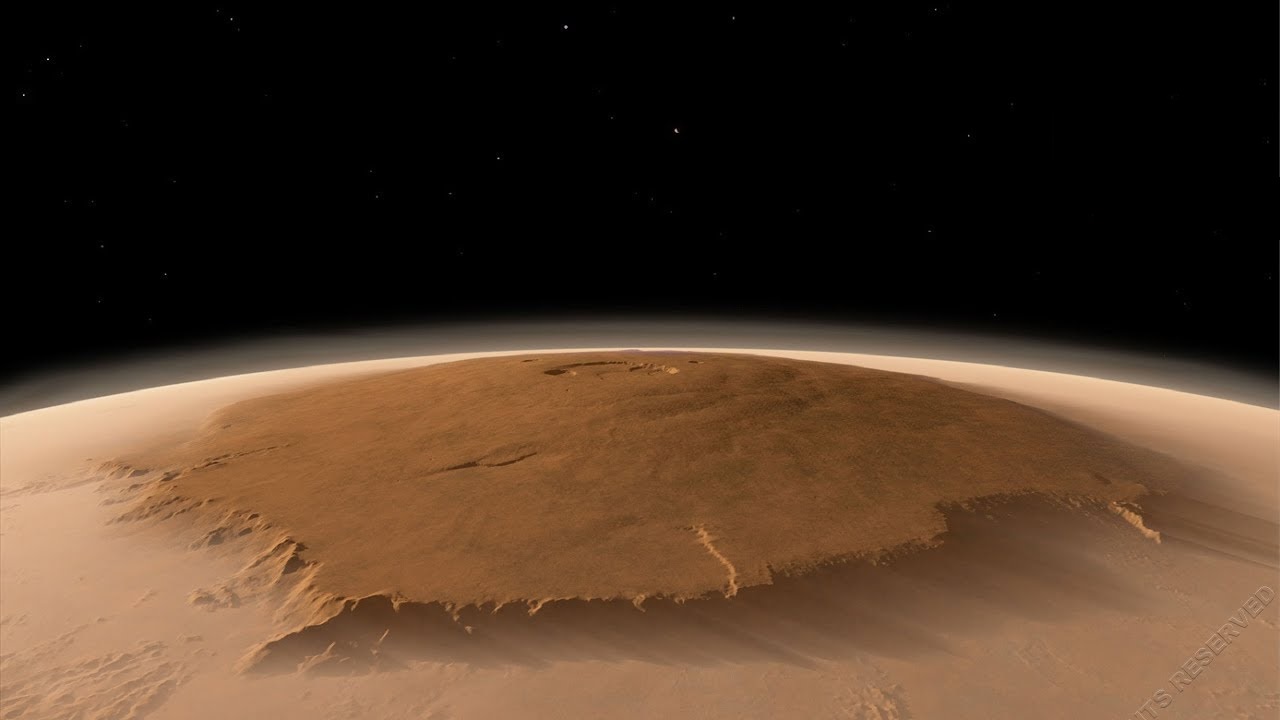

Ein Wettersatellit mit seinem Orbit in etwa sechs Erdradien Entfernung käme auf 90 Zentimeter Abstand. Der Mond wäre für die Plastikerde etwa neun Meter entfernt. Der Mars – also der Planet, von dem alle so gerne behaupten, daß wir da ja sicherlich bald hinfliegen werden – wäre in diesem Maßstab 1,31 Kilometer entfernt. Und zwar im besten Falle, denn das ist die Minimalentfernung. Im anderen Falle würde sich diese Strecke auf 9,5 Kilometer ausdehnen. Das liegt wiederum daran, daß Planetenbahnen eben keine Kreise sind, sondern Ellipsen, man frage Herrn Kepler.

Denn Mars, der Erde nächster Nachbar, ist im ersten Falle 0,372 AE entfernt, im zweiten 2,683 AE. Eine AE ist eine „Astronomische Einheit“. Die beträgt wiederum gerundet nicht 15 Zentimeter, wie der Radius des Plastikglobus, sondern 150 Millionen Kilometer. Warum ausgerechnet diese Zahl?

Nun, das ist der mittlere Abstand von der Erde zur Sonne. Da wir Menschen eingebildete Snobs sind und Astronomen da keine Ausnahme bilden, hat man diese Entfernung zu einem Maßstab der Dinge gemacht in der Astronomie und einfach definiert, daß die Erde eben genau eine AE von der Sonne entfernt ist.

Wem jetzt leicht schwindlig ist von diesen paar Zahlen – keine Sorge, das geht vorbei. Aber es sollte klar sein, daß es ganz schön dreist ist, von einer Reise über mindestens 1,3 Kilometer wie von einem lässigen Spaziergang zu reden, wenn man es in den letzten vierzig Jahren nicht einmal hingekriegt hat, sich mit Menschen weiter als 1,5 Zentimeter vom eigenen Planeten weg zu bewegen. Nehmen wir mal die Mitte, dann wäre die Reise zum Mars im Plastikmaßstab 5,4 Kilometer lang. Das ist ein ganz schönes Stück Weg.

Sehr viele Studenten schienen erstaunt zu sein, daß sich die Internationale Raumstation ISS in einem niedrigen Erdorbit befindet und nicht etwa am Rande des Sonnensystems. Vermutlich sind einige der Collegebesucher davon ausgegangen, daß dieses Ding ein Wurmloch bewacht. Wie würden solche Leute reagieren, wenn man ihnen dann noch erzählte, daß diese Raumstation nicht einmal mehr von bemannten Transportern versorgt wird?

Seit 2009 erfolgt diese durch den Raumtransporter HTV, ein japanisches Modell. Dann gibt es da noch die Cygnus und ein Modell, das ebenfalls amerikanisch ist, aber sinnigerweise „Dragon“ heißt. Alle Transporter sind unbemannt. Der letztere wird hergestellt von der Firma Space-X, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Der Laden von Tesla-Chef Elon Musk. Man ist nicht mal im All vor diesem Kerl sicher.

So sehen sie aus, die Realitäten, denen sich unsere Kultur in ihren zahlreichen Köpfen mal dringend stellen muß. Nichts ist mit Raumstationen im bajoranischen Sonnensystem, das 8.000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Diese Zahl rechne ich jetzt nicht in Erdradien um, weder real noch in der Plastikversion. Bis ich das ausgetippt habe, dauert es eindeutig zu lange.

Vorstellungen einer Zivilisation schlagen sich immer in ihren Künsten nieder. Diese sind aber auch Indikator für Veränderungen der Vorstellung.

Ein erstes Indiz für tiefgreifende Veränderungen in einer Gesellschaft oder einer Kultur, für das, was man einen Paradigmenwechsel nennt, ist sehr oft ihre Kunst oder die Formen ihrer Freizeitgestaltung. Der Impressionismus in der Malerei betrauerte in nebliger Burgfräuleinromantik den Untergang des romantisierten Mittelalters. Früher war eben alles besser.

Der Expressionismus entstand in einer Zeit zunehmender Auflösung alter, gerade auch familiärer Strukturen am Ende des 19. Jahrhunderts. Van Gogh ist ein schönes Beispiel dafür. Er ist nicht mehr impressionistisch, ist aber auch noch nicht abstrakt, wie seine späteren Kollegen. Hätte er nur etwas länger gelebt, er wäre nicht völlig verarmt verstorben.

Der Expressionismus schließlich spiegelte in Form eines Picasso das Zerbrechen der Welt auch in der Kunst wieder. Kein Bild zeigt die Zersplitterung des 19. Jahrhunderts schöner als Picassos Guernica, in dem er den Angriff der deutschen Luftwaffe auf die kleine baskische Stadt thematisiert. Der Schrecken des kommenden Krieges zeigt sich in diesem Moment des spanischen Bürgerkriegs mit aller Deutlichkeit.

Der Mahlstrom des neuen, von fossiler Energie angetriebenen Industriezeitalters nahm an Geschwindigkeit zu. Und auch an Zerstörungskraft.

Kunst in jeglicher Form ist nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft. Sehr oft ist sie ein Vorgriff auf Dinge, die da noch kommen werden. Sehr oft zeigt der Spiegel ein Gesicht der Gesellschaft, wie sie sein wird.

In manchen Fällen ist die Kunst wie das „Bildnis des Dorian Gray“ – etwas, daß die betroffene Gesellschaft auf keinen Fall sehen möchte. Das Gesicht der Gesellschaft, wie es in Wahrheit aussieht. Ungeschminkt. Die Fiktion hilft bei der Suche nach dem wahren Gesicht der Realität.

Auf Mittelaltermärkten suchen Menschen nach einem neuen Sinn, einem Halt, einer neuen Geschichte, indem sie sich nicht auf die Zukunft stürzen, nicht zum Mars fliegen. Denn diese Zukunft hat uns alle schon viel zu oft im Stich gelassen. Eine zunehmende Anzahl an Menschen scheint in der Vergangenheit nach Antworten zu suchen. Nach meinem Eindruck fehlt es dieser Suche oft noch an Ernsthaftigkeit. Manche verlieren sich in unwichtigen Details. Viele machen den entscheidenden Schritt nicht und trennen weiterhin ihr gespieltes Mittelalter vom 21. Jahrhundert, in dem sie in einem Bürojob ihr Geld verdienen, so als hätten beide Welten nichts miteinander zu tun oder keine Schnittmengen.

Aber diese Tendenz stellt eine richtige Frage. Es ist eine der Fragen, die ich hier auch stelle und immer wieder angedeutet habe.

Die Frage lautet: Wie soll es weitergehen?

Denn das es im 21. Jahrhundert nicht so weitergehen kann wie im letzten, nur mit noch mehr Technologie, sollte allmählich klar sein. Noch mehr von diesem Fortschritt der letzten sechzig Jahre, und wir werden alle sterben. Also, als Rasse, nicht als Individuen.

Noch mehr industrielle Skalierung, noch mehr Globalisierung, noch mehr Wettbewerb können nicht die richtige Antwort sein. Denn exakt diese Dinge sind längst Teil des Problems.

„Wettbewerb“ ist nur ein Euphemismus dafür, andere Menschen und ganze Länder in den Staub zu treten und unseren Wohlstand damit zu füttern. Außerdem beinhaltet das Wort ein grundsätzliches Gegeneinander von Menschen. „Wettbewerb“ ist das ultimative Losungswort unserer Ellbogengesellschaft. Wir sollen verdienen wie vietnamesische Kulis, schuften wie Roboter und konsumieren wie US-Amerikaner. So ist das ökonomische Narrativ, das uns immer wieder vorgesetzt wird. Aus dieser hirnverbrannten Vorstellung einer Welt, wie sie sein soll, ergibt sich natürlich auch das Bild einer Gesellschaft, wie sie denn sein soll. Somit sorgt unsere aktuelle Wirtschafts“theorie“ nicht nur für eine sich stetig weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich. Sie sorgt auch für einen immer größeren Riß zwischen ökonomisch gefühlter Realität und tatsächlicher globaler Entwicklung.

In vielen Fällen, so mein subjektiver Eindruck, ist die Fluchtbewegung ins Mittelalter kein Resultat einer bewußten Entscheidung. Aber je öfter ich mich in den letzten zwei Jahrzehnten mit Menschen über die Dinge unterhalten habe, die ich hier und da in diesem Blog so anschneide, desto mehr stoße ich auf Zustimmung. Interessanterweise auch bei jüngeren Menschen in der Klasse U30. Vor gar nicht so langer Zeit war die Ablehnung noch sehr viel größer.

Es ist einfach so, daß viele Menschen instinktiv zu spüren scheinen, daß mit dem Narrativ menschlicher Großartigkeit und dem ungebremsten Fortschritt zu den Sternen irgend etwas nicht stimmen kann.

Auf meinen Wegen durchs Grüne – als Radfahrer bevorzuge ich Strecken, die nicht zwingend neben einer Straße verlaufen – finde ich heute so gut wie keine Getränkedosen mehr. Das war vor einigen Jahren noch völlig anders. Alle paar Meter leuchtete das fröhliche Rot von amerikanischem Zuckerwasser aus dem Straßenbegleitgrün, in verschiedenen Stadien der Oxydation. Dieser Anblick ist heute verschwunden.

Dafür wimmelt es heute von Plastik. Überall liegt irgendwas rum, das aus irgendeinem Kunststoff zusammengebacken ist. Auf den vielleicht vierhundert Metern bis zum nächsten Supermarkt dauert es in meiner Wohngegend keine Woche, bis die Gartenränder und das Grünzeug zur Straße nach einer Reinigung wieder mit Plastikmist zugemüllt sind.

Offenbar auch von Menschen, die nicht in der Lage sind, eine Plastikflasche mit Blubberbrause erst daheim wegzuwerfen. Ich vermute, sie fällt diesen Idioten sofort aus der geschwächten Fetthand, wenn sie leer ist wie ihr Hirn. Spitzenreiter sind aber eindeutig Verpackungen aller Art. Darunter jede Menge Zeug, das vor guten fünfzehn oder zwanzig Jahren noch nicht existierte. Was daran liegt, daß vor zwanzig Jahren keine Sau daran gedacht hat, daß Menschen der Zukunft zubereitete Brote in Plastikhüllen aus dem Supermarkt-Kühlregal kaufen würden. Weil es ja so unfaßbar schwierig und zeitraubend ist, ein Sandwich mit Schinken und Käse daheim zusammenzubasteln. Ein großer Teil der Menschheit scheint mit dieser aufwendigen logistischen Aufgabe stark überfordert zu sein.

Ich finde aber auch Chipstüten und andere Dinge in schönster Regelmäßigkeit. Welche kaputten Deppen kaufen Chips im Supermarkt und müssen das Zeug dann unbedingt in sich reinschütten, während sie noch nach Hause laufen? Und diese Frage stelle ich als bekennender Kartoffelchips-Junkey. Vor allem – warum müssen diese hirnamputierten Amöben die Tüte dann ins Gras fallen lassen?

Seltener, aber auch häufiger als früher, tauchen ganze Müllsäcke auf an Straßenrändern. Schlichter, gammelnder Hausmüll. Am Rande einer normalen Straße. Also muß ja irgendwer das Zeug in ein Auto geladen haben. Um es dann wegzuwerfen. Auf die Straße, nicht in die dafür vorgesehene Mülltonne. Sollte ich jemals jemanden bei so einer Aktion erwischen, werde ich meinen üblichen Pazifismus kurzfristig mal beurlauben, soviel ist sicher.

Die Menge des Plastikmülls, den wir in die Umgebung ballern, ist inzwischen völlig außer Kontrolle geraten. Aus den 50 Millionen Tonnen, die global zu Beginn der 80er hergestellt wurden, sind inzwischen über 300 Millionen Tonnen geworden. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnten es über 500 Millionen Tonnen werden.

Eigentlich ein Stoff mit durchaus brauchbaren Eigenschaften, hat sich aus der Entwicklung von Kunststoffen eine der übelsten Umweltsauereien entwickelt, die Mensch dem Planeten zumutet.

Ich springe geistig mal 30 Jahre zurück. Also 1987. Die Menge des produzierten Plastiks war nur ein Bruchteil so groß. Ich habe mehr als einmal in Wäldern und Wiesen gespielt mit Freunden, auf Plastikmüll sind wir dabei recht selten getroffen. Der typische Müll am Wegesrand bestand aus der schon beschriebenen Dose – mittelmäßig häufig – und aus Bierflaschen. Glasflaschen. Mit Pfand drauf. Ich habe als Kind so manche Ladung Lakritz am Lieblingskiosk mit Pfandflaschen finanziert.

Dafür gab es etwas früher, so Anfang der 80er, in meiner Gegend noch Smog. Es gab in ganz Deutschland Blei im Benzin und sauren Regen wegen zu viel Schwefel in Industrieabgasen. Das änderte sich später zum Besseren.

Gehe ich noch einmal 30 Jahre zurück, landen wir ungefähr im Jahre 1957. Keine Dosen am Straßenrand. Kein Plastik irgendwo. Denn damals brachte man in den Tante-Emma-Laden noch selbst ein Gefäß mit, um die Erbsen oder Bohnen zu kaufen. Oder den Kaffee womöglich. Heute geht das oft nicht mehr, aus denselben Gründen, aus denen Bio-Tomaten oder Öko-Brokkoli in drei Kilometer Plastikfolie eingewickelt werden: Hygienevorschriften.

Ist nur seltsam, daß vor sechzig Jahren im Tante-Emma-Zeitalter niemand an irgendwelchen Lebensmittelverseuchungen gestorben ist. Aber damals konnten Menschen auch noch Brotschnitten übereinanderstapeln und vorher was dazwischenlegen, um ein Sandwich zu bauen.

Heute wird angebliche Ökoware in Plastik gewickelt, damit sie keine Chemiespuren von den Kollegen nebendran abbekommt.

Heute wird aber auch jede Scheibe Käse an der Theke mit Plastik unterfüttert. Vor dreißig Jahren legte man eine Scheibe Wachspapier dazwischen.

1957 verbrauchten die Autos natürlich noch mehr Benzin als 1987. Und sie hauten auch wesentlich mehr Dreck hinten raus. Wenn da beim Mercedes Diesel im Winter das eine oder andere Brikett in den Schnee fiel beim Durchstarten, interessierte das keine Sau.

Der Witz an der Sache ist: Damals™ gab es viel weniger Autos als heute. Und heutige Autos verbrauchen beispielsweise auch nicht weniger Sprit als die Kollegen von 1987, die ohne Katalysator. Es lebe der beständige Fortschritt.

Bild 2: Plastik. Überall Plastik

Dieser Strand befindet sich in Ghana. Wäre das die französische Atlantikküste oder das spanische Mittelmeer oder der Strand von Rügen, wir würden uns über diese Sauerei bitterlich beschweren. Man würde Politiker in Talkshows einladen. Globalisierter Müll interessiert keinen.

EPA/CHRISTIAN THOMPSON (c) dpa – Bildfunk

QUELLE

Aber wir machen ja was. Gerade erst wurde hier und da in den Medien gejubelt, daß der Anteil an ökologischem Ackerbau in Deutschland so hoch sei wie noch nie zuvor.

Liest man sich aber einmal die Bedingungen des EU-„BIO“-Labels durch, das heute fast auf jedem Produkt klebt, dann stellt man fest, daß die entsprechende Verordnung darauf hinausläuft, jedes Obst oder Gemüse, das nicht gerade aus Plastik besteht, mit diesem Siegel zu ehren. Ich meine – wie „bio“ kann etwas sein, das im verlinkten Artikel mit einem vollautomatischen Erntefahrzeug abgegrast wird?

Ich behaupte mal ohne jede Prüfung, daß im Jahre 1957 sehr viel mehr Bauern in Deutschland sehr viel ökologischer produziert haben, als das heute der Fall ist. Schon deshalb, weil der durchschnittliche Betrieb damals viel kleiner war. Sehr viel weniger Betriebe hatten einen Traktor. Sehr viel weniger Betriebe setzten intensiv Düngemittel und Pestizide und Herbizide ein. Denn noch war die Werbeindustrie nicht darauf gekommen, den ganzen Chemiemist als „Pflanzenschutzmittel“ anzupreisen. Man darf nicht vergessen, daß auch viel weniger Menschen einen Fernseher besaßen, über den man sie mit entsprechenden Botschaften hätte manipulieren können.

Heute ist es soweit, daß im Grundwasser die Nitratwerte zu hoch sind, da immer mehr Düngemittel den Wasserkreislauf belasten.

Das wiederum liegt auch an der Haltung von Zehntausenden Hühnern und Schweinen, deren Abfallprodukte auf die Felder verfrachtet werden, denn irgendwo muß die Gülle ja hin. Industrielle Skalierung, sei es bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln oder ihrem weiteren Verkauf, erzeugt letztlich immer auch Probleme, deren Maßstab so riesig wird, daß man sie nicht mehr in den Griff bekommt.

Am Ende zahlt wieder der normale Mensch die Rechnung. Dann nämlich, wenn sein Wasserpreis massiv ansteigt, um die erhöhten Kosten zu decken, die durch die Nitratverseuchung entstehen.

Worüber sich dann wieder am lautetesten die Menschen beschweren, die darauf bestehen, mit dem sozialdarwinistischen 3-Tonnen-Hausfrauenpanzer mit dem Privatschüler Malte-Torben auf der Rückbank zum Supermarkt zu fahren, damit sie bei der Grillparty die Wurst für 89 Cent auf den Weber-Grill für 800 Euro legen können.

Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Vergangenheit durchaus eine Menge brauchbarer Dinge zu bieten hat, wenn man bereit ist, sie sich mal genauer anzusehen. Und dafür muß man nicht einmal ins Mittelalter zurückgehen.

Immer mehr Menschen entwickeln scheinbar so etwas wie eine Sehnsucht nach früheren Zeiten, suchen regionalen Bezug zu Produkten. Die zunehmend diffuse Globalisierung, die ungehemmt entgrenzte Wirtschaft des 21. Jahrhunderts, ist nicht mehr so nach dem Geschmack des Publikums. Wie auch so manches ihrer Produkte. Es ist einfach kein Sinn mehr darin zu erkennen, Obst aus Neuseeland heranzuschaffen, als ob in Deutschland keine Äpfel wüchsen.

Die Lebensgewohnheiten, die überhaupt erst durch industrielle Skalierung ermöglicht worden sind, mit immer mehr „Technologie“ zu bewerfen, hilft Mensch auch nicht weiter, wie immer klarer ersichtlich wird.

Früher war Kabeljau ein Arme-Leute-Fisch, wie meine Oma sagte. Heute gibt es den als Delikatesse in Restaurants und keiner kann ihn mehr bezahlen. Lachs, der Deutschen beliebtester Speisefisch, wird längst in gigantischen Aquafarmen gezüchtet. Das Dumme daran ist, daß die Fische in der Farm gefüttert werden müssen. Und das werden sie auch. Mit Fischmehl.

Der Öffentlichkeit hingegen erzählt die erzeugende Industrie gerne die Mär vom Schutz der massiv überfischten Bestände im freien Ozean, wenn wir nur genug Lachs in Farmen züchten können. Da lachen ja die Hühner.

Derzeit steigen übrigens auch die Preise für den allseits beliebten Lachs, denn der dichte Besatz in Auqafarmen fördert die Ausbreitung von Parasiten, das verringert die Ausbeute und läßt die Preise steigen.

Ich mag Fischbrötchen sehr, aber es gibt Dinge, die ich bezahlen kann und will und eben alles andere.

Das wahre Morgen erfordert schon längst eine völlig andere Politik auf nationaler und globaler Ebene. Die findet aber nicht statt, denn das Bild im Spiegel paßt nicht zu den Wunschträumen.

Bei mir persönlich hat die geistige Orientierung in vergangene Zeiten nichts mit Sehnsucht zu tun. Menschen benötigen Nahrung. Es sollte klares Ziel einer jeden Regierung sein, eine Politik zu betreiben, die die dauerhafte Versorgung der eigenen Bevölkerung mit allen notwendigen Produkten sicherstellt, ohne dabei auf Importe angewiesen zu sein.

Das bedeutet auch, ohne auf Importe von Erdöl, Erdgas und anderem Zeug angewiesen zu sein, das wir in Deutschland eben nicht haben. „Notwendig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, ein ernährungstechnisch ausgewogenes Angebot zu haben. Kiwi sind lecker, aber die wachsen hier nicht. Ebensowenig wie Bananen. Das fällt eindeutig nicht unter „notwendig“.

Meine Mutter hatte früher™ einen Kalender an der Küchenwand. Auf dem waren Dinge vermerkt, die in unserem Land so wachsen und wann sie wachsen. Ein Saisonkalender. Und nach dem wurde durchaus auch gekocht. Erdbeeren wachsen nun einmal nicht im Januar. Das macht aber Erdbeeren im Mai nicht weniger lecker.

Die Landwirtschaft des Jahres 1930, selbst noch die des Jahres 1950, war so angelegt, daß sie unter dem Strich CO2 aus der Erdatmosphäre gebunden hat.

Heutige Landwirtschaft ballert derartig viel CO2 in die Umgebung, daß diese Aktivität nach Energieerzeugung, Industrie (mit Zementindustrie) und Auto/Luftverkehr den viertgrößten Anteil weltweit hat. Wobei es vor allem die Erzeugung der 89-Cent-Wurst ist, die diese Werte massiv erhöht.

Ich bin selber kein Vegetarier, gestehe diesen aber zu, daß sie die Logik auf ihrer Seite haben. Denn Mensch ballert viel mehr Kalorien in ein Rind hinein als er herausholt. Das Problem ist allerdings, daß es bei Gemüse nicht besser aussieht. Auch hier landen etwa sieben bis zehn Kalorien an Energie auf dem Feld und wir holen dafür nur eine Kalorie heraus. Jedenfalls bei der Art Landwirtschaft, die heute als normal gilt, also automatische Vollerntemaschinen für „bio“ hält.

Ich halte Vegetariern auch gern entgegen, daß ein guter Teil der globalen Ackerflächen für Menschen überhaupt nicht nutzbar wäre, denn dort wächst nichts, was wir essen könnten. Mit dem Umweg über Ziegen, Schafe, Schweine und Rinder sieht das schon besser aus.

Dieser hilfreiche Aspekt unserer Nutztiere – die nicht umsonst so heißen – wird von militanten Salatbeißern gern unterschlagen. Von Veganern rede ich hier nicht. Wer von Sand und Steinen leben möchte, soll das tun. Wer ernsthaft glaubt, sein „veganes Schnitzel“, das aus Sojaprotein gestrickt ist, würde weniger Energie verbrauchen oder die Umwelt weniger belasten als mein Putensteak, braucht einen Arzt. Einen guten.

Insgesamt wird aber auch hier klar ersichtlich, daß die industrielle Skalierung der Anfang vom Ende ist. Ebenso wie es eine Erdbeerzeit gibt, existiert ein Grund dafür, daß der Sonntagsbraten genau so heißt. Es ist auch hier die Überschreitung jeglichen vernünftigen Maßstabs, die ein Problem globalen Ausmaßes erzeugt, das in einer vernünftigen Welt nicht existierte.

Keine einzige Regierung in Europa hat ein Programm, daß die komplette Abschaffung von Agrarsubventionen vorsieht oder ein Programm, mit dem sich der jeweilige Staat vernünftig ernähren läßt – ohne Importe. Stattdessen fischen europäische Fabrikschiffe vor Westafrika und in europäischen Gewässern gelten Fangquoten.

Von denen glauben dann irgendwann geistig verwirrte Briten, sie hätten für den Niedergang der Fischereiindustrie gesorgt und stimmen anschließend für den Brexit. Was den Nordseefisch vermutlich extrem wenig interessieren dürfte. Das Problem ist längst gegessen. Aber so hängt eines mit dem anderen zusammen.

Bild 3: Die „Säulen der Schöpfung“, eine Formation aus Gas- und Staubwolken im Adlernebel, etwa 7.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Hier entstehen Dutzende neuer Sonnensysteme. Die Vergangenheit ist noch immer präsent. Vor sieben Jahrtausenden gab es hier auf der Erde erste größere Ansiedlungen. Die Bronze war noch nicht erfunden.

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) [Public domain], via Wikimedia Commons

Als ich Konfirmand war, fragte unser Lehrer – unser örtlicher Pastor, ein respektgebietender, einarmiger Mann – einmal in die Runde, was wir denn beim Blick nach oben automatisch denken müssten, welche Frage sich sofort aufdrängte.

Niemand schien die Antwort zu wissen oder sich zu trauen, sie zu sagen. Außer mir. In meiner typischen Art hatte ich geantwortet, nachdem ich mich kurz umgesehen hatte. Denn in solchen Momenten frage ich mich immer, warum andere Dinge nicht sehen, die doch ganz klar offensichtlich sind. Die Antwort jedenfalls lautete: „Die Frage, ob das alles noch existiert.“

Und das war auch die richtige Antwort. Selbst der nächste Stern ist 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenn der Polarstern aufhört zu leuchten, würden wir noch über 400 Jahre nichts davon erfahren, bevor das Licht der Supernova dann die Erde erreicht. Ein derartiges Szenario ist sogar recht wahrscheinlich, denn die Komponenten des Trinär-Sternsystems Ursae minoris, des Kleinen Bären, deren hellste Polaris ist, bestehen allesamt aus Sonnen der Klasse F. Gigantische Fackeln am Himmel, die aber sehr viel schneller ausbrennen als eine eher durchschnittliche Sonne, wie sie unsere Erde bescheint. Langweilige Unauffälligkeit kann durchaus von Vorteil sein.

Ein Blick zu den Sternen am irdischen Nachthimmel ist auch immer ein Blick in die Vergangenheit. Das Licht, das heute vom Polarstern aus auf die Erde fällt, entstand im Jahre 1585. Das Geburtsjahr von Heinrich Schütz, einem der großartigsten Komponisten des Barock. Der eingangs erwähnte Gerhard Mercator hatte bereits seine Erd- und Himmelsgloben gebaut und hatte noch ein knappes Jahrzehnt Leben vor sich.

Am 10. April 1585 verstarb Papst Gregor XIII, der mit seiner Bulle Inter Gravissimas (Unter schwerwiegendsten Sorgen) im Jahre 1582 den Kalender reformierte. Der Julianische Kalender wurde ersetzt durch den Gregorianischen, den wir noch heute benutzen.

Ein Mann namens Richard Grenville gründete mit ein paar Siedlern auf Roanoke Island an der Ostküste Amerikas eine Kolonie der englischen Krone, die erste ihrer Art. Derselbe Mann hatte 1577 die Idee einer Weltumsegelung durch die Magellanstraße, die Königin Elisabeth dann auch durchführen ließ – von Francis Drake, einem Cousin von Grenville. Dies war die Erde zu der Zeit, als Fusionsreaktionen in einer anderen Sonne das Licht erzeugten, das wir heute sehen können.

Zeit gewinnt einen seltsamen Aggregatzustand, wenn man sie in kosmischen Maßstäben betrachtet. Unsere Fehler sind in dieser Hinsicht völlig bedeutungslos. Jagten wir unseren Planeten mit irgendwelchen Bomben in die Luft, niemand in dieser Galaxis nähme über Jahre hinweg davon Notiz. Vielleicht niemals, denn das dadurch erzeugte Licht wäre nicht besonders hell.

Die Techno-Optimisten glauben ernsthaft daran, daß die Kolonisierung des Weltraums die Lösung für alle Umweltprobleme bieten wird, die wir uns auf unserer Heimatwelt durch fortgesetztes Vollidiotentum aufgehalst haben. Elon Musk ist einer von ihnen. Die Hohepriester des High Tech, unfähig zu verstehen, daß unsere Zukunft aus sehr viel mehr Vergangenheit bestehen wird, als vielen von uns lieb sein wird.

Befragt nach dem Klimawandel und dessen unschönen Folgen, antwortete der Kandidat für die US-Präsidentschaft Gary Johnson: „Wir müssen andere Planeten besiedeln.“ Dieser Mann ist weder Republikaner noch Demokrat, sondern war 2016 Kandidat der Libertarian Party.

In der SF-Literatur wimmelt es von Aliens, die unseren Planeten überfallen, um seine Ressourcen auszubeuten und dabei alles zu verwüsten. Aber das ist Blödsinn. Bis die hier sein könnten, haben wir diesen Job längst selbst erledigt.

Wir sind die Aliens. All diese Bilder steigen aus dem Unterbewußtsein unserer Rasse auf, ein Freudsches Bild aus düsteren Wahrträumen. Was wir da im Spiegel sehen, kommt nicht von weit her aus dem All. Es ist hier geboren, auf der Erde. Wenn wir uns das nicht endlich konsequent klar machen, werden all die Dinge, die unsere Kunst uns längst zeigt, nur ein schwacher Abklatsch von dem sein, was die Zukunft bringen wird.