– IX –

Das Knirschen von Sand

„Ihr glaubt bereitwillig an alles Unsichtbare. Aber was euch direkt ins Gesicht springt, wollt ihr nicht sehen. Es gibt dafür eine wissenschaftliche Erklärung:

Ihr seid doof.“

Doctor Who

Nicht immer sind negative Seiten der technologischen Entwicklung so offensichtlich wie bei der Verwendung von Kernenergie, deren Rückbau und Ende den Steuerzahler mindestens soviel Geld kosten werden wie die ganzen staatlichen Subventionen, die in den letzten 45 Jahren an diesen Industriezweig geflossen sind. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die die Mär vom billigen Atomstrom papageienmäßig wiederholen. Weil sie daran glauben wollen. Denn ansonsten müßten sie sich eingestehen, jahrzehntelang wie die Idioten an eine Lüge geglaubt zu haben. Menschen tun so etwas sehr ungern.

Stattdessen glaubt man lieber weiter an die Dinge, die man kennt und die einem von den Priestern der Fortschrittsreligion so angepriesen werden.

Deswegen heißen Priester eben so, zumindest vermute ich das. Weil sie anpreisen, was der jeweilige Gott so alles drauf hat und was für ein toller Hecht er doch ist. Oder was für eine zarte Forelle, falls es sich um eine Göttin handeln sollte. Die Religion von Fortschritt und Technologie bringt auch besonders sehenswerte technologische Tempel hervor. Außerdem natürlich „Wunder“, die sehr wohl funktionieren. Zumindest für eine Weile. Wenn das Wartungsbudget nicht gekürzt wird. Oder die Garantie abgelaufen ist.

Gute Werbung ist also offenbar sehr nützlich, wenn man anderen etwas als unverzichtbar und besonders großartige Errungenschaft verkaufen möchte. Wenn es dann auch noch einen handfesten Charakter hat, also ein irgendwie greifbares Dingsbums ist, werden die Kriterien schon etwas klarer. Wenn man Menschen heute fragt, worauf sie nicht mehr verzichten können im Alltag – die berühmte „einsame Insel“-Frage, bekommt man in den Antworten eine Auflistung von allem möglichen Mist geliefert, der nicht den geringsten Wert hat. Ich würde auf die einsame Insel jedenfalls eher eine Axt mitnehmen als ein Smartphone.

„Technologie“ oder – in meinen Begriffen hier in diesem Blog – die genaue Ausformung der Technosphäre ist immer auch eine Entscheidung der Gesellschaft.

Zumindest wird uns das eingeredet. In Wahrheit funken einem die Kräfte der viel gepriesenen freien Marktwirtschaft natürlich ständig dazwischen.

Es gab nie eine Entscheidung der Gesellschaft für die vorgeblich zivile Nutzung der Kernenergie. Es gab eine politische Entscheidung, denn mit Reaktoren hat man die Hand eben auch irgendwo immer auf dem Stoff, aus dem die Bomben sind. Die Tatsache, daß Nationen wie Japan oder Deutschland über keine eigenen A-Waffen verfügen, ist ja nun nicht etwa technologischem Unvermögen geschuldet, sondern der Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Der freie Markt ist an solchen Stellen also normalerweise eben kein Markt. Und frei ist er auch nicht, denn der freie Markt ist auch einer dieser Mythen, an die unsere Gesellschaft so gerne glauben möchte. Er funktioniert hier schlicht kommandowirtschaftlich. Hitler konnte in Hydrierwerken aus Braun- und Steinkohle Sprit für Flugzeuge und Panzer gewinnen lassen, weil es geht. Nicht etwa, weil das Verfahren ökonomisch Sinn ergibt. Es ist nämlich bei weitem zu teuer. Würde man Benzin heute aus deutscher Steinkohle herstellen wollen, kostete der Liter Sprit vermutlich irgendwas um die acht Euro. Dann mal Prost.

Mit Atomkraft war es ähnlich. Die Franzosen reihten sich als Atommacht Nr. 4 in den Reigen ein, weil Charles de Gaulle die Bombe haben wollte und dazu brauchte man eigene Reaktoren. Da die Kolonialgebiete Uran liefern konnten, hat man die Reaktoren gebaut. Darum hat Deutschland auch keine eigenen Bomben, denn damit konnte Frankreich sicher sein, nicht noch einmal von deutschen Truppen überfallen zu werden. Deutschland hätte wiederum auch gerne die Bombe gehabt, Old Adenauer war jedenfalls sehr dafür, soweit ich das weiß. Nur gab es eben keine. Dafür stehen die Franzosen heute da und erzeugen siebzig Prozent ihrer Elektrizität aus Kernmeilern. Da fragt sich nur noch, wem zuerst das Licht ausgeht. Uns oder den westlichen Nachbarn. Sollte einer der Schrottmeiler an der deutschen Grenze wie Cattenom vorher noch platzen, werden womöglich doch deutsche Truppen noch einmal Frankreich überfallen. Wer weiß?

Die Entscheidung für eine Technologie und ihre Folgekosten sollte gesamtgesellschaftlich erfolgen. Tut sie aber nicht.

An all diesen Dingen zeigt sich sehr klar, daß die Entscheidung für eine Technologie und ihre Anwendung oft eben nicht von der Gesellschaft ausgeht, sondern von den Marketingabteilungen der Industrie und Politikern im Hinterzimmer, die irgendwelche Beschlüsse treffen. Oft zusammen mit freundlichen Beratern aus der Industrie.

Ebenso wird deutlich, daß sehr oft irgendwelche Dinge, die als das neue Wundermittel für die Zukunft angepriesen werden, den größten Bumerangeffekt erzeugen.

Das Automobil war mit Beginn des 20. Jahrhunderts das Mittel der Zukunftsgestaltung. Schon sechzig Jahre später hatte man davon derartig die Schnauze voll, daß man das Auto fliegen lassen wollte. Denn in den 60er Jahren war Fliegen das absolute Symbol einer technologischen Zukunft in Richtung Utopia. Nicht umsonst hießen die Reichen und Superreichen damals „Jet-Set“.

Auch die Zeichentrickserie „Die Jetsons“ entstand in dieser Zeit.

Dazu kam dann die schon erwähnte Kernkraft. Alles sollte nuklear betrieben werden, vom fliegenden Auto bis zum Bomber, der damit immer in der Luft bleiben könnte, um die bösen Russen zu vernichten. Diese Bomber wurden dann relativ schnell obsolet, als ein Präsident unbedingt Männer auf den Mond schicken wollte und sich dadurch die Raketentechnik enorm weiterentwickelte.

Erst in den 70er Jahren drang die Kernkraft auch ins All vor, nämlich in Form kleiner Radionuklid-Batterien als Stromquelle für Raumsonden. Hier, an diesem Ort und unter diesen Bedingungen, erwiesen sich die Kenntnisse über Kernspaltung als durchaus nützlich. Und als ungefährlich, denn im All wohnt nun mal niemand. Jedenfalls kein Mensch und in unserem Sonnensystem schon gar nicht.

Auch die Chemieindustrie wurde in den 50er Jahren im Rahmen der sogenannten „Grünen Revolution“ als das unverzichtbare Dingsbums für die Zukunft gesehen. Pestizide, Herbizide, leckeres DDT und tonnenweise Kunstdünger mußten auf Felder gebracht, untergepflügt oder von Agrarfliegern auf die Nahrung gesprüht werden. Was sollte dabei schon schiefgehen?

Heute wissen wir, was dabei alles schiefgehen kann. Da kann man in Seveso nachfragen oder in Bhopal in Indien. Heutzutage glauben irgendwelche Vollspinner daran, daß Regierungen das Wetter manipulieren, weil sie zu blöd sind, einen Kondensstreifen zu erkennen und mit ihrer geballten Internet-Expertise klar schlauer sind als zwei Generationen an Meteorologen, Atmosphärenchemikern oder andere Typen.

Als Beweise für diesen vermutlich dümmsten Verschwörungsmist aller Zeiten werden dann irgendwelche Spuren irgendwelcher Elemente angebracht, die man hochwissenschaftlich in Proben nachgewiesen hat. Seitdem ich auf einer Webseite dieser bedauernswerten Irren einmal den Hinweis gefunden habe, man solle bei einer Probenentnahme im Schnee auch immer unbedingt etwas „Sediment“ mitnehmen, ist mir spätestens klar, was man vom Bildungsstand dieser Leute halten muß. Ich würde auch meine Probe gerne mit Dreck verschmutzen und somit unbrauchbar machen, wenn ich doch Schnee analysieren will. Das habe ich an der Uni irgendwie anders gelernt.

Das Auftreten solcher Vollhorste wie der Chemtrails-Gemeinde verbuche ich ebenfalls unter „negative Folgen“ in Sachen Technologie. Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß Mensch den Planeten seit guten sechs Jahrzehnten in ein großes Freiluftlabor verwandelt hat, aktuell mit etwas über sieben Milliarden Ratten.

Was sich heute in Bodenproben, Luftproben oder Wasserproben findet, reicht für mehrere Doktorarbeiten, eine Handvoll Nobelpreise, mehrere Dutzend Karrieren in Marketingabteilungen und Regulierungsbehörden und vor allem auch dafür, die Menschheit langsam zu vergiften.

Das Problem ist nur, daß Vergiftung nur dann strafbar wird, wenn sie zielgerichtet erfolgt. Die Chemieindustrie des Planeten vergiftet Menschen seit sechzig Jahren, weil sie es eben kann und völlig ziellos. Eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts kam auch aus den Kesseln der Chemiker: Kunststoffe. Also Plastik.

Heute stehen wir vor einer Industrie, die ihre Produktionsmengen weltweit allein seit Beginn dieses Jahrhunderts mehr als vervierfacht hat und den Planeten mit einer Vielzahl an Produkten aller Art geradezu überflutet.

Plastik hat sich ausgebreitet wie Kudzu-Ranken auf einem Bahndamm. Die Invasion der Kunststoffe hat derartige Ausmaße angenommen, daß dieses Zeug sich inzwischen wirklich überall befindet. Außer in der tiefsten Tiefsee, wobei man auch da nicht ganz sicher sein kann, denn da sieht nie jemand nach.

Das einzige, was man dagegen getan hat, ist, aktuell die Plastiktüten beim Einkauf abzuschaffen. Für jemanden wie mich, der seit guten fünfzehn Jahren auf diese Dinger verzichtet, wirkt das ein bißchen hintendran.

Selbst gegen diese lächerliche Maßnahme haben sich Industrielobbyisten mehrere Dekaden gewehrt, was diese Humanoiden, die sich von jedem Bündel Geld kaufen lassen, das nur groß genug ist, immer tun. Seit Jahrzehnten argumentiert die Chemie- und Kunststoffindustrie, daß ja die Schädlichkeit ihrer Produkte erst einmal nachgewiesen werden solle, bevor man da etwas reguliert. Regulierung sei völlig kommunistisch.

Es handelt sich um denselben Menschenschlag, dessen Väter und Opas schon die gesundheitlichen Vorzüge des Rauchens angepriesen haben. Nur zur Erinnerung am Rande.

Tatsache ist, daß keine Sau genau weiß, was die lustigen Chemikalien in unserer Umwelt eigentlich alles so machen. Ganz besonders, wenn sie in den gefühlt 100 Milliarden Kombinationen zusammengerührt werden, in denen sie jetzt in der freien Natur so herumfallen. Denn niemand hat das jemals im entsprechenden Ausmaß untersucht, das wäre gar nicht möglich.

Das Argument bei Kunststoffen war immer, daß diese ja dafür gemacht seien, möglichst haltbar zu sein. Deswegen könne da gar nichts in die Umwelt gelangen und etwas Gefährliches sowieso nicht.

Auf den ersten Blick ein scheinbar brauchbares Argument. Nur ist da eben leider noch die Industrie selbst. Und aus deren großen Lagertanks kann sehr wohl etwas in die Umwelt gelangen und tut es auch. Auch die Veränderung von Kunststoffen über die Zeit hat nie jemand wirklich untersucht, jedenfalls nicht von Industrieseite. Heute wissen wir, daß Chemikalien wie PCB und Bisphenol A eben doch aus Plastikflaschen in den jeweiligen Inhalt gelangen können. Oder das bereits geringste Spuren anderer Chemikalien ausreichen, um in der Ökologie sehr ungewöhnliche Effekte auszulösen.

Die so haltbaren Plastiktüten, seltsamerweise von vornherein als Wegwerfprodukt entworfen, verstopfen derweil die Ozeane, nachdem sie malerisch über den Strand geweht worden sind. Ganze Ladungen biologischer Gemüsesorten werden in unzählige Kilometer Plastikfolien gewickelt, weil eine Vorschrift besagt, daß das aus Schutzgründen eben so sein muß.

Höhepunkt der Scheindiskussion ist dann der Kampf um die Frage, ob Plastikflaschen im Mehrwegesystem nicht doch eine bessere Ökobilanz haben als wiederverwertetes Glas. Dabei laufen Millionen Deutsche jedes Jahr in Supermärkte, um Wasser in Flaschen zu kaufen, obwohl Leitungswasser in unserem Land zu den vermutlich am strengsten überwachten Lebensmitteln weltweit gehört und man es problemlos an jedem Ort dieses Landes trinken kann.

Das Problem ist nicht die Flasche, sondern die Flaschen, die diese einkaufen. Da müßte man also ansetzen, wäre man an einer möglichst vernünftigen Lösung interessiert. Ist aber keiner. Immerhin ist ja das Einsammeln von Plastikmüll längst eine Milliardenindustrie. Getrennt sammeln, vereint deponieren, das ist das Motto des heutigen ökologischen Denkens.

Die Ausformung der Technosphäre hat also immer Folgen und oft sind diese Folgen spätestens mittelfristig negativ. Die Plastikwelt, in der wir leben, ist nur eine davon. Bei Wissenschaftlern ist oft die Rede von disruptiven Technologien.

Ökonomen verstehen darunter üblicherweise Dinge, die das Potential haben, einen vorhandenen Markt dauerhaft umzuformen, die Spielregeln dauerhaft zu verändern. Das Internet an sich wäre hierfür ein Beispiel.

Für Ökonomen bedeutet das Wort „disruptive“ letztlich, das eine Technologie eine andere ablöst, was ja wunderbar zum Dogma der Fortschrittsreligion paßt.

Echte Wissenschaftler übersetzen „disruptive“ mit der Kernbedeutung und die ist eben „störend“ oder „zerstörend“. So ziemlich jede Technologie kann hier angeführt werden. Autos zerstören erst das Kutschengewerbe, dann das Handwerk der Kutschenhersteller und die Pferdezucht.

Meine Definition von disruptiver Technologie schließt den Aspekt der externalisierten Kosten mit ein. Entstehen weniger neue Arbeitsplätze als alte verschwinden, muß die Gesellschaft höhere Kosten tragen in Form von Arbeitslosigkeit, Belastung der Sozialsysteme oder marodierenden Banden hoffnungsloser Jugendlicher in verfallenden Vorstädten, sollten solche Systeme nicht existieren.

Entstehen mehr Arbeitsplätze, wie durch den Aufbau eines Tankstellennetzes, Ausbau asphaltierter Straßen und einer Vertriebslogistik für Benzin und Diesel, ist die Technologie immer noch disruptiv. Denn mehr Autos fressen mehr Benzin und erzeugen mehr Abgase, während mehr Landschaft unter Asphalt und Parkplätzen verschwindet.

Während aber die Gesamtgesellschaft den ökologischen Schaden trägt, machen Konzerne unterschiedlicher Art die Gewinne.

Daraus sind heute solche Dinge entstanden wie Beratungsgremien für Technologiefolgenabschätzung. Dummerweise werden aber die Posten derjenigen, die da was abschätzen sollen, auch nicht zwingend nach Fachkompetenz vergeben. Dazu kommt dann eben wieder eine Politik, die letztlich Erfüllungsgehilfe von Wirtschaftsinteressen ist und sich einen feuchten Dreck darum kümmert, welche Folgen die Gesellschaft in dreißig Jahren zu tragen haben wird. Denn das ist außerhalb der Legislaturperiode und meistens auch außerhalb der Lebensdauer vieler Politiker, wenn sie denn erst einmal nach ganz oben durchgesickert sind.

Ich weise an dieser Stelle darauf hin, daß der Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, direkt zu Beginn seiner Amtszeit massiv gegen Steuerhinterziehung von Konzernen gewettert hat, denen er selbst ihre Steuersparmodelle ermöglichte, als er noch Staatschef von Luxemburg war.

Vom Rest seiner Kommission rede ich mal gar nicht. Das ist kein Käfig voller Narren, sondern ein Käfig voller korrupter Industrielobbyisten. Oder Menschen, die schon schon immer durch extreme Inkompetenz bewiesen haben, daß sie in der Politik genau richtig sind. Damit meine ich Herrn Oettinger, den großartigen Digitalkommissar.

High Tech ist auf Dauer immer disruptiv und erzeugt eine negative Bilanz. Es sei denn, man ist ein transnationaler Konzern.

Technologie sollte also eigentlich eine Wahl sein, die die Gesellschaft trifft. Die ganze Gesellschaft. Nicht Mami Nestlé und Papi Monsanto, die behaupten, sie wüßten ja am besten, was gut für uns ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt kommt hinzu an dieser Stelle. Wie hoch sind eigentlich die Kosten von Technologiefolgen und auch der Einführung von Technologien? Wieviel davon wird ständig aus Steuermitteln finanziert, während aber die Gewinne in die Kassen von Privatkonzernen fließen, die dann ihre Gelder in der Südsee Urlaub machen lassen?

Was wäre also, wenn eine Kommune beschließt, in ihrer Gegend kein Internet mehr haben zu wollen? Oder keine Mobiltelefonie? Stattdessen benutzt man eben ein pflegeleichtes Festnetz. Das funktioniert sogar bei Stromausfall, was man von VoIP-Telefonie nicht behaupten kann. Und eine gut gepflegte und großzügig finanzierte Stadtbibliothek schadet sicherlich nicht und ist auch nicht weniger informativ als das Internet. Da kann man mal die Einwohner von Alexandria fragen. Außerdem ist sie sozial geselliger.

Die generell wichtige Frage, die sich zwingend logisch ergibt, lautet eben: Was wollen wir überhaupt retten von der aktuellen Gesellschaft?

Das erfordert ein wenig ausgiebige Debatte und Bestandsaufnahme. Im Moment laufen alle Diskussionen über Klimaveränderungen und alles mögliche andere Zeug darauf hinaus, daß die Vertreter der Fortschrittsreligion unsere Industriegesellschaft gerne in ein voll regenerierbares Utopia verwandeln möchten.

Alles soll also so bleiben wie es ist, nur eben in sauber und irgendwie „grün“. Was aber, wenn das gar nicht möglich ist?

Und – um es kurz und bündig zu sagen – das ist es auch tatsächlich nicht.

Eines der Gesetze der Geschichte, ein Basisaxiom der Psychohistorik, wenn man so will, ist folgendes: Die Zukunft nimmt auf keinen Fall die Gestalt an, die führende Mitglieder einer Gesellschaft ein halbes Jahrhundert zuvor erträumt haben. Denn die Träume einer Zeit prägen das Denken ihrer Mitglieder. Aber die wahre Entwicklung ist Naturgesetzen unterworfen, nicht etwa Träumen.

Wie also wird sie aussehen, die echte Zukunft, das wahre Morgen, das unweigerlich auf uns alle zukommt?

Es wird keine Zukunft der fliegenden Autos sein, soviel sollte jedem klar sein. Ich denke auch nicht, daß es eine Zukunft der immer größeren Megastädte sein wird mit immer größeren Gebäuden. Vor Tokyo wollen irgendwelche Wahnsinnigen ein Gebäude hochziehen, das erstmals die Kilometergrenze überschreiten soll, den sogenannten Sky-Mile-Tower.

Betrachtet man sich derartige Pläne genauer und macht sich klar, was für eine aberwitzige Infrastruktur eigentlich in so einem Gebäude steckt, damit es funktionieren kann, kommt man auf den Gedanken, daß es letztlich nur logisch wäre, wenn eine ganze Stadt so ausgelegt wird, als sei sie ein Gebäude. Oder umgekehrt.

Ich kenne dieses Prinzip aus einem Computerspiel. Das Gebäude, in dem man geboren wird, es Zeit seines Lebens nicht verlassen muß und auch stirbt, nennt sich Arcology.

Dieses Kunstwort umfaßt sowohl Architektur als auch Ökologie. Es gibt heute sehr viele Menschen, die tatsächlich behaupten, die Stadt an sich wäre ein effizienter Weg, um möglichst viele Menschen mit allem zu versorgen, was sie benötigen. Die Hohepriester der Technologiereligion sind geradezu begeistert von der Stadt als Zukunftsmodell. Immerhin lebt inzwischen mehr als die Hälfte der Menschheit im urbanen Raum. Da scheint es nur logisch, anzunehmen, daß diese Tendenz weiter anhalten wird.

Auf dem Land lebt man ja so sinnlos weit verstreut, da müssen Wasserleitungen und Straßen furchtbar weit durch die Gegend gezogen werden, um nur ein paar Leute zu versorgen. In urbaner Umgebung ist das alles viel einfacher.

Wenn man sich Verkehrsstaus in Manhattan ansieht, fragt man sich natürlich unweigerlich, welchen Sinn kürzere Straßen haben, wenn die doch ständig verstopft sind. Doch daran haben die Entwerfer der Arcology gedacht.

Durch die Konzentration der Bevölkerung sollen alle notwendigen Dinge zu Fuß erreichbar sein. Lebensmittel und Energie werden innerhalb der Stadt erzeugt, Abfallprodukte wiederverwertet.

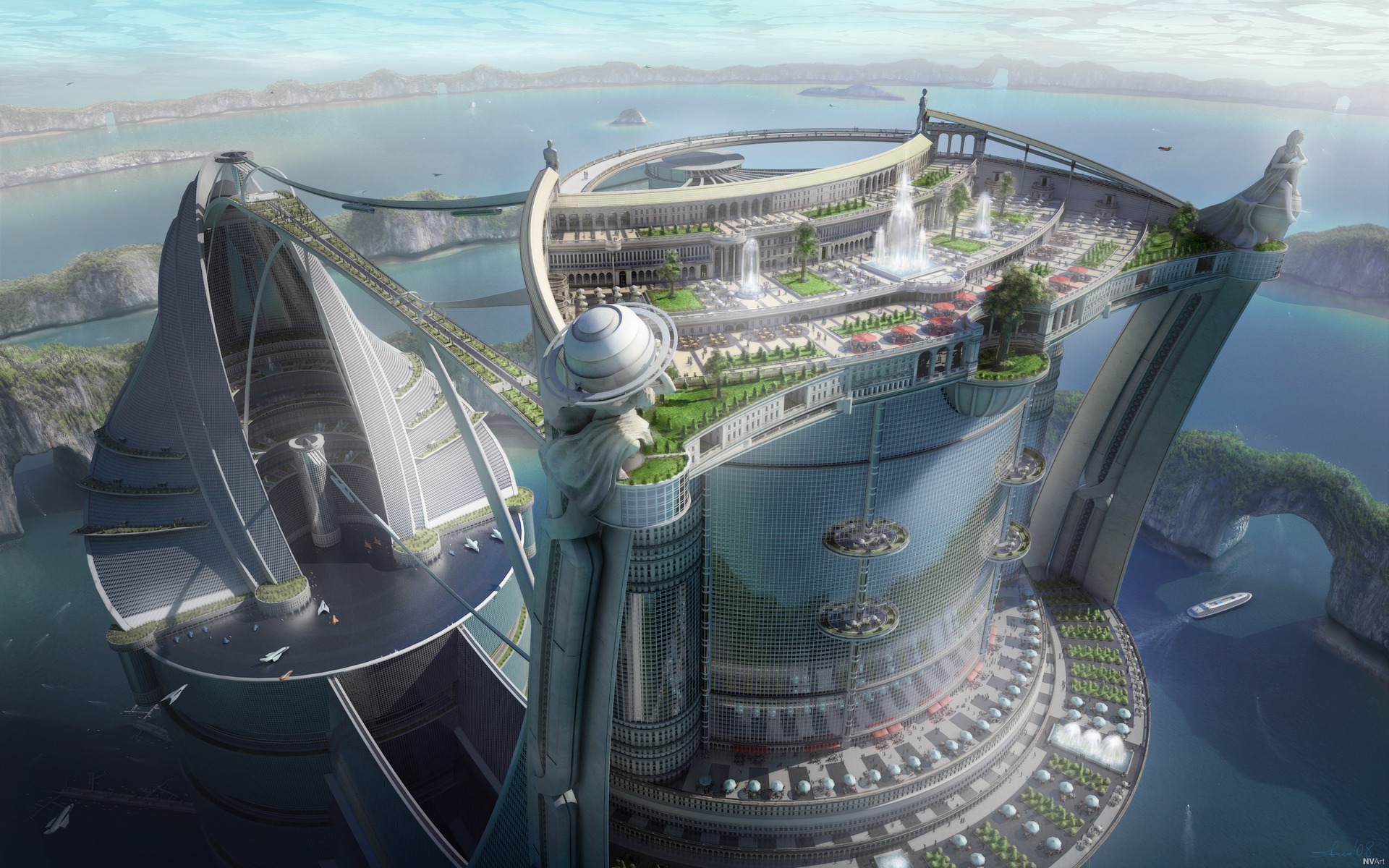

Bild 1: Visionäre Zukunft von heute.

Die Stadt als Gebäude. Oder das Gebäude als Stadt. Eine Arcology ist eine komplette ökologische Umgebung, in der Menschen geboren werden, leben und sterben, ohne das Gebäude jemals verlassen zu müssen.

Quelle

Dieser ultimative Wolkenkratzer scheint also tatsächlich so etwas zu sein wie ein durchdachtes Konzept für die Zukunft. Ich bin erstmals in einem Spiel darüber gestolpert, das Call to Power 2 heißt. Es entstammt dem Ende der 90er Jahre, ist ein Klon aus der Civilization-Reihe und fällt somit unter rundenbasierte Strategie.

In späteren Jahrhunderten im Spiel kann man seine Städte in Arcology-Strukturen umwandeln.

Ich habe mich allerdings damals schon gefragt, was passieren soll, wenn die Bevölkerung der Stadt wächst. Ich weise darauf hin, daß die Erdenker des Konzepts immer damit argumentierten, daß mit Hilfe solcher Megastrukturen viel weniger wichtiges Kulturland verbraucht werden würde. Diese Herren gingen also von einer fleißig weiter in die Ewigkeit wachsenden Menschheit aus. Das obere Bild veranschaulicht diesen Aspekt sehr schön, denn die Arcology ist scheinbar umgeben von unberührter Natur.

Was aber passiert, wenn die Stadt, ausgelegt für die Atmung und den Hunger und den Durst von 20 Millionen Einwohnern, plötzlich eine Million Menschen mehr beherbergen soll?

Denn laut Konzept soll die Arcology ja die Bedürfnisse aller Einwohner aus sich selbst heraus decken.

Was die Nahrungserzeugung angeht, gibt es heute bereits erstaunlich fortgeschrittene Konzepte wie „indoor farming“ oder „vertical farming“.

In Japan produziert die weltweit erste große Farm-Fabrik seit dem letzten Jahr Salatköpfe unter LED-Licht.

Das Argument lautet hier, daß man ja die Agrarprodukte in einer kontrollierten Umgebung anbaut. Man hat also stets die richtige Wassermenge, die richtige Luftfeuchtigkeit, das richtige Licht in der richtigen Menge und Wellenlänge. Man braucht keine Pestizide oder Herbizide, denn die Pflanzen stehen nicht in Ackerboden, sondern in Nährlösung und nicht draußen unter freiem Himmel. Da vor Ort produziert wird, entfallen auch lange Transportwege.

Bevor ich jetzt aber in Euphorie verfalle und alle sich fragen, wo denn da die negative Seite sein soll, grätsche ich mir selber in den Lauf.

Denn wenn die Arcology eine Million Einwohner mehr hat, benötigt sie natürlich auch eine Million mehr Wohnungen. Sie benötigt mehr Nahrung und mehr Wasser. Jetzt mag man den leckeren Salat der Zukunft in einer vertikalen Farm züchten können, aber er braucht eben trotzdem eine vertikale Farm. Die muß vorhanden sein. Was wiederum den Bedarf an Wasser erhöht. Außerdem braucht man für mehr Wohnungen auch mehr Rohstoffe aller Art, ebenso für mehr Farmen. Und natürlich brauchen alle diese Dinge mehr Energie. Denn Bewässerungsanlagen und LED-Lichter steuern sich nicht von allein. Sie benötigen Computerhilfe dazu. Und auch diese Computer benötigen Energie und bestehen aus Rohstoffen. So wie die ganze vertikale Farm nicht aus Licht und Luft besteht.

Die Erdenker des Konzepts wollten damit unter Beweis stellen, daß man eben eine stetig wachsende Weltbevölkerung mit allem versorgen kann und trotzdem die Umweltbelastung niedrig halten.

In der Gesamtbetrachtung zeigt das Konzept der Arcology aber nur, daß ein System, das nicht mitwächst, immer nur eine bestimmte Anzahl Individuuen versorgen kann. Eine Arcology als echtes Gebäude oder Superstadt hätte massive Probleme mit dem, was im technischen Jargon Skalierung genannt wird, also mit der Anpassung an wachsende Anforderungen an das System selbst.

Irgendwann würde eine solche Stadt nur noch aus Anbauten und Umbauten bestehen, überall bräuchte es ständig neue Leitungen für Strom, für Wasser und für Luft und überall müßte man gleichzeitig die schon vorhandene Infrastruktur instandhalten oder modernisieren. Von Wohnungspreisen, Arbeitsangeboten und Slumbildung rede ich da mal noch gar nicht.

Falls jemandem dieses Bild bekannt vorkommt: Es ist genau der Zustand unserer Zivilisation zum jetzigen Zeitpunkt.

Denn auch die Erde wächst nicht mit. Wir haben nur eine bestimmte Menge von allem nur Denkbaren zur Verfügung. Irgendwo steckt im Gesamtsystem immer ein limitierender Faktor.

Ich kann meine Pflanzen im Hydroponikgarten noch so sehr pflegen und klimatisieren – wenn ich nicht genug Kalium oder Magnesium oder Stickstoff habe, um damit die Nährlösungen anzurühren, geht der Salat ein. Es ist immer der in kleinster Menge vorhandene Faktor, der die maximale Gesamtgröße eines Systems bestimmt. Biologen, Chemiker und Biochemiker kennen das als Liebigs Gesetz vom Minimum.

Benannt ist das Prinzip nach Justus von Liebig, einem Chemiker des 19. Jahrhunderts, der heute eine Universität ist, nämlich in Gießen, wo er Universitätsprofessor war. Liebig war übrigens ein Typ, der sein Abitur nicht schaffte. Seine Apothekerlehre endete im Abfackeln des Daches seines Lehrmeisters und später, als Student, wurde er staatlich verfolgt, weil er Mitglied in einer dieser Studentenverbindungen war und die hatten die Frechheit, für Demokratie, Meinungsfreiheit und andere Dinge einzutreten. Dies nur für ein wenig historische Perspektive auf heutige Zeiten.

Das Minimumprinzip ist ebenso universell wie das Gesetz des abnehmenden Ertrags. Irgendwo gibt es immer einen limitierenden Faktor, völlig egal, welche lustigen mathematischen Formeln Wirtschafts“wissenschaftler“ erfinden mögen, um diese für das Ewige Wachstum etwas unangenehme Tatsache zu leugnen.

Eine andere Variante der Arcology, der Gebäude gewordenen Stadt, ist der Marsflug, von dem immer wieder irgendwelche Menschen reden. Oder sogar die Kolonisierung unseres Nachbarplaneten.

Wie ich im vorletzten Teil schon erwähnte, müßte man eine Menge Erde zum Mars mitnehmen, wenn man dort etwas erreichen wollte. Aber das allein wäre nicht ausreichend. Vielleicht könnte man statt dessen ja einfach eine Roboterfarm benutzen?

Dann bräuchten Pflanzen nur eine Nährlösung. Und Bakterien gibt es ja in der Ökosphäre des Mars ebensowenig wie Pflanzenkrankheiten. Wenn man also unter diesen Voraussetzungen eine Biokuppel aufbaut, müßte das doch eigentlich funktionieren.

Oder auch nicht, wie das vor einiger Zeit durchgeführte Experiment Biosphere 2 zeigte. Anfang der 90er Jahre errichtete man einen riesigen Garten unter einer Glaskuppel. Im Inneren dieses Gartens sollte ein komplettes Ökosystem entstehen, und zwar komplett im Sinne von „selbsterhaltend“. Denn das tun Ökosysteme. Sie pendeln um einen Gleichgewichtszustand.

Die Erde mag vor ein paar hunderttausend Jahren um fünf Grad Celsius kühler gewesen sein als heute und mit einer Eiszeit beschäftigt. Heute wird sie wärmer und wärmer, wozu wir Menschen unseren Teil beitragen.

Klimakurven sehen furchtbar zickzackig aus, wenn man sie für die letzten zehn- oder zwanzigtausend Jahre betrachtet. Streckt man die Zeitskala jedoch auf die in diesem Falle gültige deep time, die geologische Zeit, sagen wir, vierhundert Millionen Jahre, glätten sich die meisten Berge und Täler weg. Klimawandel-Leugner kommen immer mit dem schönen Pseudoargument, daß Klimawandel ja schon immer existiert hat. Eigentlich ist das nicht richtig. Aus der Perspektive der Erde selbst betrachtet ist das Klima dieses Planeten bemerkenswert stabil. Wer hätte abends auf dem Sofa nicht schon mal kalte Füße bekommen?

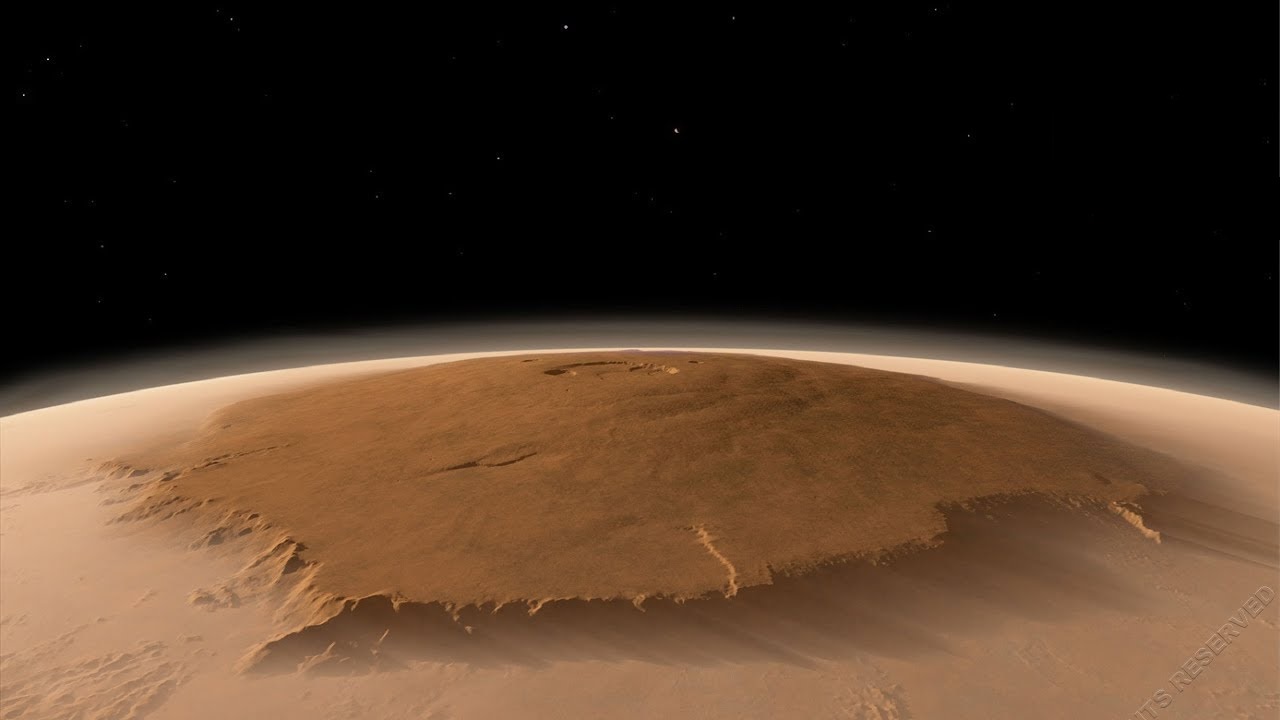

Bild 2: Visionäre Zukunft von gestern.

Das Projekt Biosphere 2 sollte beweisen, daß die Errichtung einer geschlossenen, selbsterhaltenden Umgebung möglich ist. Wie sich herausstellte, ist sie es nicht. Schlechte Karten für eine Marskolonie. Aber ein schöner botanischer Garten.

Biosphere 2 war darauf ausgelegt, unter Glasscheiben die gesamte Erde nachzubilden. Man baute verschiedene Klimazonen nach. Tropische Regenwälder, Sümpfe, gemäßigte Zonen, Wüsten, Steppen, Savannen, sogar den Ozean. Tausende von Tier- und Pflanzenarten wurden angesiedelt. Der Aufwand an technischen Anlagen zur Umwälzung und Filterung von Wasser und Luft und zur Überwachung der Umweltparameter war enorm.

Nach etwas über zwei jahren scheiterte das Projekt. Einige Insektenarten hatten sich massiv vermehrt und die Ökologie übernommen. Pflanzenkrankheiten waren ein Problem. Der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre stieg laufend an, während der Sauerstoffanteil sank. Ursache hierfür war die einfache Tatsache, daß Sauerstoff eben durch die Wände der Kuppel hindurch diffundiert, und das deutlich schneller als das größere CO2.

Außerdem erodierte der Beton der Stützelemente langsam vor sich hin und dieser Prozeß setzte ebenfalls CO2 frei, während er Sauerstoff band.

Bodenbakterien hatten sich massiv vermehrt und verbrauchten ebenfalls Sauerstoff. Dabei hatte man extra nur die besten organischen Böden ausgewählt, um den Pflanzen beste Wachstumschancen zu gewährleisten.

Vom streng wissenschaftlichen Standpunkt aus war das Projekt trotzdem erfolgreich, denn es lieferte Erkenntnisse darüber, wie man etwas besser nicht tun sollte. Vom selbst gesetzten Ziel her ist es jedoch kläglich gescheitert. Ohne die Zufuhr von Sauerstoff von außen wären die Teammitglieder in einem rapide kompostierenden Treibhaus erstickt. Biosphere 2 öffnete also seine Schleusen. Auf dem Mars oder einem Schiff auf dem Weg dorthin wäre das nicht möglich.

Auch die Erde verliert Sauerstoff an den umgebenden Weltraum. Aber jede Menge Bäume und kleine Lebewesen im Ozean erzeugen genug neuen Sauerstoff. Wenn aber jetzt das Wasser der Ozeane langsam mehr und mehr übersäuerte, sagen wir mal, durch zuviel CO2, das sich im Wasser löst, dann können diese kleinen Lebewesen ihre Schalen nicht mehr richtig ausbilden, denn die bestehen aus Kalk. Jeder kennt das Experiment mit dem Hühnerei im Essig. Kalk und saure Umgebungen vertragen sich nicht. Ohne Panzer stirbt das Phytoplankton – so heißen die kleinen Viecher – aber recht zügig aus. Gute fünfzig Prozent des irdischen Sauerstoffs kommen nicht aus Wäldern. Sie kommen aus winzigkleinen Tierchen, die in polaren Gewässern in gigantischen Mengen vor sich hindümpeln.

Auf dem Aufmerksamkeitslevel unserer Plastik-Happeningwelt ist das von der Welt der walrettenden Greenpeace-Typen im fernsehtauglichen Schlauchboot so weit entfernt wie von der Welt der baumrettenden Pro-Regenwaldsäufer, die diese Szenen auf ihrem neuen Superfernseher verfolgen können, direkt mit der eingeblendeten Spendennummer.

Unsere Aufmerksamkeit wird auf die falschen Dinge gerichtet. In der virtuellen Version unserer eigenen Großartigkeit gefangen, überhören wir das Knirschen der Maschine.

Die Welt ist ein vernetztes System. Das gilt für ihre Ökologie ebenso wie für unsere Zivilisation. Ökonomen und andere neigen dazu, das zu übersehen oder zu verdrängen oder zu doof dafür zu sein. Trotzdem spielt Ökonomie natürlich auch eine Rolle für die Zukunft der Gesellschaft. Der nächste große Krieg beginnt womöglich gar nicht mit einem nuklearen Terroranschlag von irgendwem irgendwo. Er beginnt womöglich mit dem Klingeln eines Telefons an der Börse in Shanghai.

Winzige Kleinigkeiten ziehen gigantische Folgen nach sich.

Die Erhöhung eines Spurengases in der Atmosphäre um einige ppm könnte diesen Planeten für höheres Leben unbewohnbar machen, wenn die ökologischen Regulierungssysteme damit überfordert sind.

Wenn ein Autobauer sich mit seinen Zulieferern streitet, bleiben plötzlich die Bänder stehen und Zehntausende gehen auf Kurzarbeit oder verlieren ihren Job. Darüber berichten alle Medien mehrmals täglich. VW konnte das Problem durch Verhandlungen lösen.

Wenn die Bänder unserer globalen Zivilisation erst einmal ins Stocken geraten, können wir mit niemandem verhandeln. Naturgesetze sind nicht verhandelbar.

Die einzige Lösung, die bisher immer angeboten wird, ist es, mehr von den alten Methoden zu benutzen, die uns erst in diese Lage gebracht haben. Diese Methoden beruhen jedoch auf einem Denken von gestern und vorgestern, dem die Leute entstammen, die weiterhin verzweifelt an ihnen festhalten wollen.

Immer mehr digitale Technik wird uns verkauft, um uns zu befreien, und wird dann benutzt, um uns zu überwachen. Alles geschieht im Namen einer Freiheit, die es vor bösen Elementen zu verteidigen gilt. Aber die Freiheit, von der da geredet wird, ist die Freiheit, mit dem Privatjet zum Privatgolfplatz zu fliegen. Oder die Freiheit, sich sicher sein zu können, daß man digital nicht belauscht, gespeichert, kategorisiert und auf Listen geschrieben wird.

Freiheit bedeutet auch, die Möglichkeiten dazu erst einmal zu haben. Also sauberes Wasser. Einen Wohnort. Ein Leben, in dem niemand einfach mal so Bomben auf einen abwirft. Es ist nicht die Freiheit eines großen Teils der Weltbevölkerung, die von Politik und Wirtschaft gerne wortgewaltig verteidigt wird.

Wir legen neue Schichten aus virtuellen Belanglosigkeiten über die Realität und nennen das eine Erweiterung. Dabei behindert es einfach nur die Sicht und betäubt das Denken. Wir verlassen uns nicht mehr auf unser Gedächtnis, sondern befragen Datenbanken.

Währenddessen werden uns weitere digitale Dinge als technologisches Nonplusultra angepriesen. Überall wird die Zukunft gerettet mit immer mehr von dem Zeug, das letztlich Teil des Dilemmas ist. Je freier unsere Gesellschaft zu sein behauptet, desto mehr muß sie diese Freiheit abschotten. Vor Feinden von außen. Vor Feinden von innen. Je utopischer die verkündete Zukunft wird, desto paradoxer wird sie.

All das geschieht, weil es Menschen gibt, die glauben, ihnen gehöre die Welt. Das ist nicht weniger virtuell als das Pokemón-Interface, aber diese Menschen glauben es. Und sie haben tatsächlich enormen Einfluß auf verschiedenste Aspekte unseres alltäglichen Lebens. Das ist aber nicht den Personen geschuldet und ihren Fähigkeiten, sondern unserem Wirtschaftssystem. Dieses System ist ebenfalls Teil des Dilemmas aus wachsenden Paradoxien.

Menschen denken über die Megastädte der Zukunft nach, in denen alles Wichtige zu Fuß erreicht werden kann. Dabei gibt es solche Städte längst, ganz besonders hier in Europa. Jedenfalls gab es sie, bevor das Krebsgeschwür der Fußgängerzonen langsam begann, die Stadtteile aufzufressen. Aber sie sind noch da und man kann sie wiederbeleben.

Wir sind wie Mephistopheles. Obwohl das Knirschen in den Zahnrädern und Förderbändern um uns herum deutlich zu hören ist und deutlich zu sehen, wagt es noch immer fast niemand, den Sinn und Zweck der Maschine in Frage zu stellen. Bald wird es Mitternacht sein und die Dämonen werden auftauchen.

Während die Glocke bereits schlägt, klammern wir uns an althergebrachtes Denken und niemand kommt auf die Idee, den Dämonen und ihren Versprechungen einfach zu entsagen.

Das Beitragsbild ist von Wladimir Manyuhin. Den Künstler findet man beispielsweise hier.

Ich dachte, dass Ökosysteme um einen Gleichgewichtszustand pendeln, sei überholt: vgl. Peder Anker, Imperial Ecology: Environmental Order in the British Empire, 1895-1945 oder Adam Curtis: How the ‚ecosystem‘ myth has been used for sinister means, Guardian 29.5.11 (https://www.theguardian.com/environment/2011/may/29/adam-curtis-ecosystems-tansley-smuts) Aber vllt habe ich da was falsch verstanden.

Also, ich kann dem Artikel nicht entnehmen, daß Ökosysteme nicht „um einen Gleichgewichtszustand pendeln“. Genauer gesagt, pendeln sie um gewisse Mittelwerte. Ein guter Teil des Artikels dreht sich um die Übertragung des Konzepts von selbstregulierenden Systemen auf menschliche Gesellschaften. Was nicht wirklich funktioniert.

Das ist zum Beispiel völlig korrekt. Natürlich verändern sich natürliche Systeme ständig und dynamisch. Aber eben normalerweise nicht dauerhaft in eine Richtung. Mal ist Eiszeit, mal nicht. Mal hat’s weniger CO2 in der Atmosphäre, mal mehr. Manchmal bricht ein Ökosystem auch zusammen – in einem See beispielsweise.

Aber nichts davon widerspricht der Tatsache, daß eben alles mit so ziemlich allem zusammenhängt auf einem Planeten wie unserem. Oder das natürliche Systeme, sofern keine deutliche Veränderung der Parameter eintritt, eben um irgendeinen mittleren Zustand schwanken.

Das mit dem Gleichgewicht ist überholt, sonst würde ja irgendwann nichts mehr schwanken. Aber es schwankt.

Biosphere ist aber eben auch kein Beweis gegen die Annahme, daß natürliche Systeme sich selbst regulieren. Es ist das exakte Gegenteil. Denn Biosphere 2 war ja ein künstliches System. Und es hat versagt. Weil es an regulierenden Elementen fehlte, die in der natürlichen Umwelt eben da gewesen wären. Oder andersrum – es gab Elemente, die Ärger verursachten, die in einer natürlichen Umgebung eben nicht vorhanden gewesen wären.

Dieser Satz im Artikel…

…ist meines Erachtens a) völlig falsch oder b) mißverständlich formuliert.

Nicht die grundlegende Vorstellung der Natur als selbstorganisierendes System ist falsch. Die Übertragung auf menschliche Gesellschaft ist Bullshit. Von wegen „keine Hierarchie, keine Kontrolle etc.“. Das kann nicht klappen.

Aber wenn wir Menschen so weitermachen, wird es erst unsere industrielle Zivilisation nicht mehr geben. Und dann uns als Spezies. Ich denke, daß ist wäre ein klarer Hinweis darauf, daß Natur eben doch selbstregulativ ist.

Ach ja: Willkommen 🙂

Und als kleiner Nachsatz: Der Mars ist seit Milliarden Jahren stabil. Aber tot. Die Venus ist ähnlich.

Es ist quasi die Dynamik der irdischen Ökosphäre, die eben die Stabilität ist. So wäre meine Formulierung. Seitdem dieser Planet Leben trägt, war er immer in der Lage, weiterhin welches zu tragen. Also seit etwa 3,5 Milliarden Jahren. Das ist doch eine stabile Leistung 😉