„Jetzt bin ich der Tod geworden, der

Zerstörer von Welten.“

Bhagavad Gita

Strahlender Sonnenschein. Blauer Himmel. Um die 20 Grad. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs an diesem Tag. Dutzende Menschen stehen Schlange vor den Eisdielen. Morgen ist ein Feiertag, viele haben über die Brückentage freigenommen. Ein prächtiges langes Wochenende steht bevor. Deutschland im Frühling. Die Bonner Republik im Frühling, um exakt zu sein, denn es ist das Jahr 1986.

Vier Tage zuvor

Morgens gegen 01:20 befiehlt Chefingenieur Anatoli Stepanowitsch Djatlow, in dieser Nacht in einem Atomkraftwerk in der Sowjetunion der Oberbefehlshaber im Kontrollraum, seinem Schichtleiter, einem Mann namens Alexander Fjodorowitsch Akimow, den seit einiger Zeit angesetzten Sicherheitstest im Block 4 des Kraftwerks programmgemäß durchzuführen. Akimow hat bis dahin bereits mehrfach Bedenken aufgrund des Reaktorzustandes geäußert, der unerklärlich niedrige Leistungswerte aufweist. Djatlow will davon nichts wissen, mit der ihm wohl eigenen Bissigkeit verteidigt er seine Position. Eingebunden in das politische System der Sowjetunion, hat er sich von einem Niemand, der von Daheim weglief, zu einem Nuklearingenieur in angesehener Stellung hochgearbeitet.

Schon die ganze Zeit läuft bei den Vorbereitungen nichts wirklich rund. Erst die niedrige Reaktorleistung, dann sinkt auch noch der Wasserstand in den Dampfabscheidern gefährlich ab, was einen Alarm auslöst. Doch bereits das Anfahren des Tests hätte nicht stattfinden dürfen. Denn dafür ist die Leistungsabgabe zu niedrig und dieser Reaktortyp hat bei unterwertigem Energieausstoß einige Tücken. All das steht irgendwo in den Handbüchern, die aber ignoriert werden. Um mehr Energie zu erzeugen, machen die Ingenieure das, was jede andere Mannschaft auch tut in einem Kernkraftwerk: die Steuerstäbe werden herausgezogen, es fließen mehr Neutronen, die Kettenreaktionen nehmen an Zahl zu. Der Reaktor erhöht seinen Ausstoß.

Was die Bediener im Kontrollzentrum nicht wissen: Der Reaktor leidet in diesem Moment unter dem, was in der Fachsprache Xenonvergiftung heißt. Im Normalbetrieb eines Reaktors entsteht das Produkt 135Iod. Dieses wiederum zerfällt mit einer Halbwertszeit von etwa sieben Stunden in ein anderes radioaktives Isotop, eben 135Xenon. Xenon ist ein Neutronengift, was bedeutet, daß es freie Neutronen einfängt und somit die Reaktionsrate in einem nuklearen Spaltprozeß senkt. Exakt das ist im Vorfeld passiert. Die vorhergehenden Schichten haben den Reaktor weit unter seiner zulässigen Leistung gefahren, im Reaktorkern hat sich zuviel Xenon angesammelt. Bei einem normalen Betrieb hätten sich Erzeugungs- und Zerfallsrate etwa die Waage gehalten, aber das ist nicht der Fall. Eigentlich müßte der Reaktor abgeschaltet werden, bis das überschüssige 135Xenon zerfallen ist.

Stattdessen werden die Steuerstäbe herausgezogen, um die Leistung hochzufahren. Trotzdem sackt die Leistung weiter ab, bis auf etwa 200 Megawatt. Für den geplanten Versuch sind mindestens 700 Megawatt vorgeschrieben.

Djatlow erteilt Anweisung, etwas gegen den Alarm wegen des niedrigen Wasserstands zu unternehmen und ignoriert Akimovs fortgesetzte Bedenken aufgrund der Leistung. Es ist der letzte falsche Befehl, der in dieser Nacht gegeben wird. Akimow und ein Kollege folgen der Anweisung und drehen den Hahn weiter auf, der Reaktorkern wird besser bewässert. Er erreicht aber trotzdem nur zwei Drittel des vorgeschriebenen Pegels. Der Alarm stoppt aber, denn das liegt oberhalb der Warnschwelle.

Dann beginnt der eigentliche Test. Die Bedienmannschaft unterbricht die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern, die Kühlmitteltemperatur beginnt zu steigen, die Zerfallsrate des überschüssigen Xenons erhöht sich.

Die Katastrophe im Inneren der von Menschengeist erdachten und von Menschenhand gebauten Maschine nimmt ihren Lauf. Die automatische Steuerung versucht, den Leistungsanstieg mit dem Einfahren der Steuerstäbe zu drosseln, ganz nach Programm. Aber sie fährt die Stäbe nur langsam ein, was auch seinen Grund hat.

Doch das reicht nicht. Der Neutronenfluß im Reaktor wird stärker, die Leistung steigt unkontrolliert. Hierdurch erhöht sich die Zerfallsrate des 135Xenon im Reaktorkern weiter, wodurch die bisherige Dämpfung der Reaktion massiv abgebaut wird. Der starke Energieanstieg erzeugt immer mehr Dampfblasen, was wiederum die Kühlung verschlechtert und ebenfalls die Leistungsabgabe erhöht. In diesem Moment ist aus dem Sicherheitstest für den eigentlich recht neuwertigen Kernreaktor bereits eine Katastrophe geworden. Die gezähmte Atomenergie hat sich in ein Monstrum verwandelt, das längst außer Kontrolle ist.

Um 01:23:40 Uhr an diesem 26. April 1986 löst der Schichtleiter Akimov die Notabschaltung aus. Das bedeutet in einem Kernreaktor, daß die Steuerstäbe regelrecht in den Reaktorkern hineinfallen, wobei sie in Führungsröhren aus entsprechend hochfesten Metallegierungen laufen. Diese Röhren sind auf Bruchteile von Millimetern exakt gearbeitet. Als die Steuerstäbe zu fallen beginnen, sind seit dem Verklingen des Alarms wegen zu niedrigen Wasserstands etwa 100 Sekunden vergangen.

Akimovs korrekte Reaktion soll die sich anbahnende Katastrophe verhindern, aber in diesem entscheidenden Moment zeigt sich ein weiterer Konzeptionsfehler des Reaktortyps: die Spitzen der Steuerstäbe sind aus Graphit. Werden diese zu schnell in den Kern abgesenkt, erhöht sich die Reaktionsrate kurzfristig sogar noch, und zwar um einen sehr erheblichen Betrag.

Die Kontrollstäbe bleiben nach etwa 2,5 Metern Fallstrecke stecken. Der Reaktor, schon vorher nur noch ein Stück Schrott, in dem die Brennstäbe in einem strahlenden Infero bereits begonnen hatten, die Führungsröhren der Steuerstäbe wegzuschmelzen, wird prompt überkritisch. Die Leistung steigt kurzfristig auf das 100fache des Maximalwerts von 3200 Megawatt an.

Nur wenige Sekunden später explodiert der gesamte Reaktorkern, als die Blasen hochgespannten Heißdampfes platzen, die sich im Laufe der letzten Stunden unter den Abdecksteinen gebildet haben. Die Explosion ist so heftig, daß dabei das komplette Reaktorgebäude in die Luft gesprengt wird, denn der russische RBMK-Reaktor hat keine der bei westlichen Kernkraftwerken üblichen Eierschalen-Verkleidungen aus Beton, das sogenannte Containment.

An diesem Tag wird nichts contained, also eingedämmt. Mehrere Dutzend Tonnen Graphit, die im Reaktor als Moderator eingesetzt sind, werden durch die Explosion fein zerstäubt und in die Luft geblasen, zusammen mit Gebäudetrümmern, flüssigem und halbflüssigem Uran und einer Menge an radioaktiver Strahlung, die man nur als höllisch bezeichnen kann. Ganz egal, in welcher Skalierung man sie mißt.

30. April 1986, Deutschland (West)

Schon, als ich mit dem Fahrrad durch den sonnigen Tag radle, ist diese Strahlung da. Sie ist bereits einige Tage zuvor in einem schwedischen Kernkraftwerk aufgefallen. In technologischer Hektik versuchen die schwedischen Ingenieure, das Leck in ihrer Nuklearanlage zu finden, als ihre Geigerzähler anschlagen. Aber vergeblich. Es gibt gar keins. Die schwedische Nuklearanlage funktioniert einwandfrei. Die Strahlung kommt von außerhalb.

Zu diesem Zeitpunkt sind im Katastrophenreaktor Tschernobyl bereits Dutzende Menschen tot. Die Presse der DDR wimmelt noch immer ab, in verschämten Meldungen ist von einer „Havarie“ die Rede, so die offizielle Sprachregelung. Immerhin ist der Zwischenfall beim Großen Bruder passiert, der Sowjetunion, nicht beim imperialistischen Klassenfeind im Westen.

Nach dem Tode Leonid Breschnews und seiner tattergreisigen Nachfolger, Tschernenko und Andropov, haben die Sowjets im März 1985 einen neuen Mann zum Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ernannt, der nicht so bald sterben wird. Michail Gorbatschow ist sein Name. Er ist verhältnismäßig jung, sogar in meinen damaligen Augen. Und er bringt neue Töne hervor. Von Perestroika ist die Rede. Von Glasnost. Was soviel heißt wie Umbau und Offenheit. Meine ersten russischen Worte, die ich wirklich kennenlerne.

Doch in diesen Tagen ist von Offenheit nichts zu bemerken im Osten.

Auch in westdeutschen Medien herrscht entweder Schweigen oder mäßige Verwirrung. Ebenso wie „drüben“ – also hinter dem Eisernen Vorhang, in diesem anderen Deutschland – sagen auch unsere Zeitungen und unsere Politiker, es bestehe keine Gefahr. Westdeutschland sei nicht betroffen, heißt es. Was irgendwo gelogen ist, denn sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was wirklich los ist. Der damalige CSU-Innenminister Zimmermann versteigt sich gar zu der Behauptung, daß nukleare Strahlung aus dem Osten ja gar nicht nach Westdeutschland vordringen könne. Erstmals wird mir richtig bewußt, daß Erwachsene Ministerposten innehaben und trotzdem geistige Vollflaschen sein können. Die Sowjetunion hüllt sich in Schweigen.

Die Strahlungswolke aus Tschernobyl ist an diesem 30. April 1986 bereits mehrere zehntausend Quadratkilometer groß. Ein Großteil der strahlenden Partikel, meistens 137Cäsium, treibt mit dem Wind nach Nordwesten, nach Skandinavien, wo sie bereits den Alarm in Schweden ausgelöst hatten. Auch über das Staatsgebiet der DDR hinweg, deren Medien wenig dazu sagen. Die schwereren Partikel sinken bereits nach relativ kurzer Zeit wieder zu Boden.

Im ehemaligen Reaktorgebäude des völlig zerstörten Kraftwerkblocks fließt in der Zwischenzeit glutflüssiges Uran durch die Gegend und sammelt sich in einem großen Pool in den Trümmern der Halle. Die Strahlungswerte sind unermeßlich hoch. Kein Ort der Erde kommt in diesen Tagen der Hölle so nahe wie dieser. Noch während sich die Sowjets in Schweigen hüllen und auch ihrer eigenen Bevölkerung nur wenig erzählen, wird die Stadt Prypjat, unmittelbar neben dem Kernkraftwerk, endlich evakuiert. Flüge und Züge aus der Region sind ausgebucht. Die Menschen fliehen. Westliche Medien sprechen erstmals von einem Exodus aus der Ukraine. Die Sowjets weisen das als westliche Propaganda zurück, die nur die Abrüstungsbemühungen des Kreml in Mißkredit bringen soll.

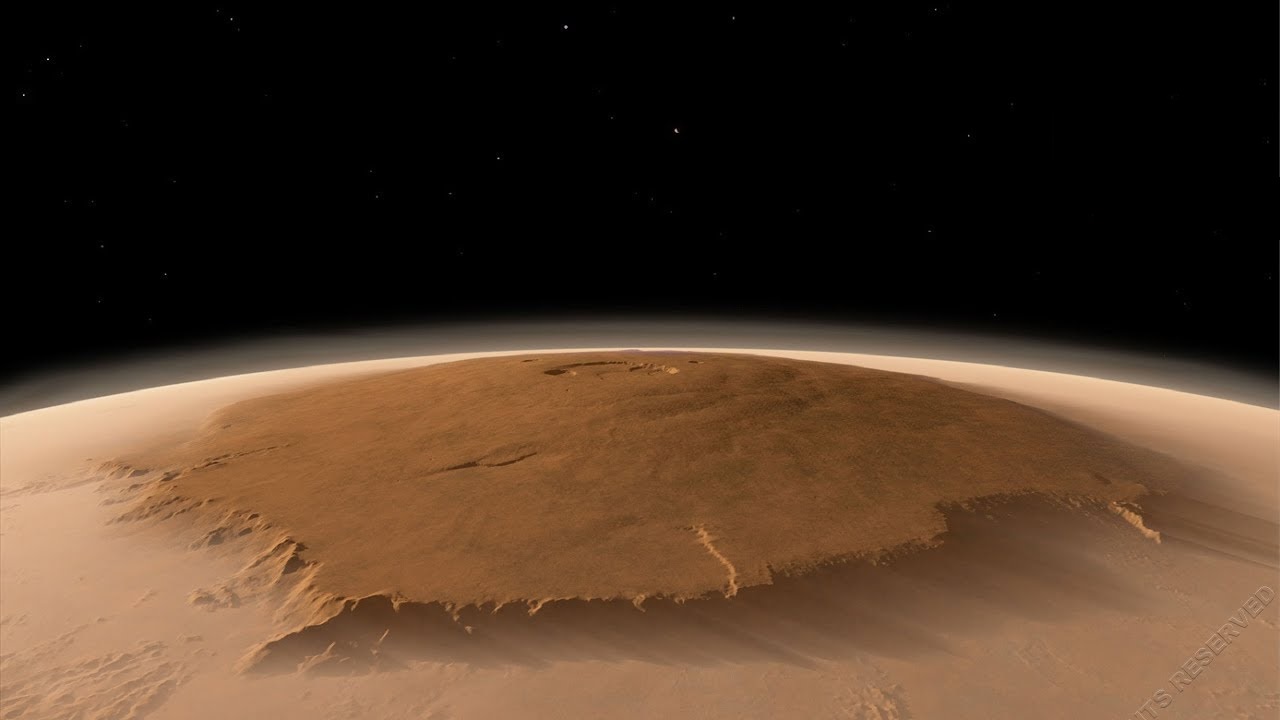

Bild 1: Was vom Reaktor übrig blieb.

Ein Blick in die zerstörte Reaktorhalle von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl, einige Zeit nach der Explosion. Die größte atomare Katastrophe der Geschichte verteilte Strahlung über mehrere zehntausend Quadratkilometer.

Das lange Wochenende kommt, aber es kommt anders als gedacht. Ab Freitag, dem 2. Mai 1986, ist nämlich auch Deutschland betroffen. Also, mein Deutschland. Urplötzlich ist überall von Strahlengrenzwerten die Rede. Geigerzähler sind ausverkauft. Milch aus den Molkereien der DDR wird an der Grenze abgefangen und zurückgeschickt – sie ist verstrahlt.

Plötzlich ist von Becquerel die Rede, man diskutiert die Frage, wieviel davon sich in Salat befinden darf, in Spinat, in Pilzen. Irgendwer legt irgendwo Grenzwerte fest, einfach nach Gutdünken. Es gibt schlicht keinerlei Erfahrung mit diesen Dingen. Der Ernstfall ist plötzlich eingetreten und niemand ist darauf vorbereitet. Heute sagen die entsprechenden Stellen, daß es eben keine Grenzwerte gab, denn niemand hatte jemals untersucht, wie sich kleine Strahlendosen langfristig auswirken.

In Bayern, Baden-Württemberg, Polen und Tschechien wird es an diesem Mai-Wochenende regnen. Es wird kein normaler Regen sein, der da fällt.

Die Tschernobyl-Katastrophe, dieses bisher verheerendste Unglück in der Geschichte der Kernkraftnutzung durch unsere Spezies, beendete meine Kindheit endgültig. Wenn ich ein Jahr festlegen müßte, in dem dieses Ereignis oder dieses Gefühl eintrat, war es 1986. Natürlich wußten wir, was Radioaktivität ist. Oder das man die nicht sehen kann. Aber eigentlich war so etwas für Filme reserviert wie „The day after“.

Strahlungswolken und Geigerzähler, Kontrollen an allen Ecken und die völlige Hilflosigkeit der Verwaltung und Politik – all das war für mich unmittelbar verbunden mit den Szenario des atomaren Krieges, der in meiner Kindheit immer über unseren Köpfen hing.

Tschernobyl hob dieses Kinoverhalten in den Realitätsmodus. Irgendwie schien etwas mit der ganzen Welt nicht mehr zu stimmen. Eigentlich war es also mehr so etwas wie ein Surrealitätmodus. Die sowjetische Informations- oder besser Nicht-Informationspolitik trug ihren Teil dazu bei. Sollte sich irgendjemand in seinem Leben mal gefragt haben, wie Behörden, Politker und die Öffentlichkeit bei einem GAU in unserem Land reagieren würden – ich weiß es.

Aber das war nur die zweite Katastrophe in diesem Jahr 1986.

Am 28. Januar des Jahres explodiert die Raumfähre Challenger, ganze 73 Sekunden nach dem Start von der Rampe. Die komplette siebenköpfige Besatzung, unter ihnen zwei Frauen, findet den Tod. Eine der beiden ist – ebenfalls ein Novum – kein Raumfahrtprofi, sondern Lehrerin. Es ist das schwerste Unglück in der Geschichte der Raumfahrt.

Das sich in eine Todesfackel verwandelnde Shuttle vor dem blauen Himmel Floridas ist für mich eine der prägendsten Erinnerungen. Wie immer wurde der Start natürlich im Fernsehen gezeigt. Und wie immer habe ich mir das angesehen. Wenn man sechszehn ist und ein SF-Fan, läßt man sich den Start eines Shuttle nicht entgehen. Im Gegensatz zur Surrealität von Tschernobyl war die Challenger-Katastrophe etwas Konkretes. Der Haupttank des Shuttle explodierte, die Flammenwolke hing über dem ganzen Himmel, und dann begann die Challenger, in etwa 15 Kilometern Höhe auseinanderzubrechen. Von ihrem Impuls getrieben, stiegen die Trümmerteile noch bis auf etwa achtzehn Kilometer Höhe, um von dort aus zu Boden zu stürzen.

Die Besatzung lebte zu diesem Zeitpunkt noch, wie sich später herausstellte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß die sieben Menschen an Bord die gesamten etwa 180 Sekunden ihres tödlichen Sturzes bei vollem Bewußtsein miterleben mußten. Der Gedanke an das unfaßbare Grauen dieser Sekunden erschüttert mich bis heute.

Anders als Tschernobyl war ich davon aber nicht persönlich betroffen. Jedenfalls nicht physisch. Denn das, was ich da sehen konnte, fand weit entfernt von mir statt. Keine Trümmmerstücke fielen auf unser Hausdach oder so etwas.

Das war bei der Strahlung, die sehr wohl über unseren Köpfen abregnete, anders. Hier war nichts zu sehen, zu schmecken, es gab keine Explosionswolken oder anderes. Aber trotzdem war das Gefühl einer Gefahr da. Die Unsichtbarkeit und Diffusität der Bedrohung nach Tschernobyl war Teil des surrealen Szenarios, in das sich die Welt plötzlich verwandelt hatte.

Die konkret sichtbare Explosion der Challenger war in diesem Sinne wesentlich unwirklicher als die Strahlung des Kernmeilers in Tschernobyl, die wiederum völlig unsichtbar und deshalb unspektakulär daherkam.

„Obviously a major malfunction.“ Aber das war es nicht. Die Challenger explodierte wegen ein paar Dollar und eines Dichtungsrings.

Natürlich stellt hinterher immer einer die Frage: „Wie konnte das nur passieren?“

Im Falle der Challenger ist die Antwort recht simpel. Ein Dichtungsring hatte versagt, ein sogenannter O-Ring. Ähnlich wie heute die Flugzeuge von Airbus wurden auch die Space Shuttles in Teilen gefertigt, die über die gesamten USA verteilt produziert und dann zusammengesetzt wurden.

Das hat nichts mit wissenschaftlicher Effizienz zu tun oder mit Logik, sondern mit Politik. Irgendwo mußte man die High-Tech-Komponenten ja anfertigen und es war von Anfang an klar, daß das NASA-Programm der Space Shuttles auf Jahre hinaus Arbeit bedeuten würde. Also stürzten sich natürlich sämtliche Gouverneure und Senatoren auf das Programm, die es in den USA so gibt.

Nachdem die politischen Aasgeier ihr Werk vollbracht hatten, wurden die Feststoffbooster, das wohl markanteste Bauteil des Shuttles, an verschiedenen Standorten gebaut. Die einzelnen Teile mußte man dann zusammenkoppeln und natürlich ist so eine Kopplungsstelle rein ingenieurstechnisch immer ein Schwachpunkt.

Das ist ein bißchen wie die Enterprise-D, mit der Captain Picard dann etwas später durch die Gegend flog, um mit seiner neuen Crew neue Welten zu entdecken. Schon bei der ersten Folge habe ich mich damals gefragt, welcher Anfänger mit einem gefälschten Ingenieurs-Diplom eigentlich derartig viele Fenster in die Hülle eines überlichtschnellen Raumschiffes schneiden würde. Die Antwort ist natürlich: keiner. Nur Hollywood-Designer halten so etwas für eine coole Idee.

Bild 2: Das Space Shuttle Challenger beim Abheben von der Startrampe des Kennedy Space Center in Florida. Der Start erfolgte um 11:38 Ortszeit am 28. Januar 1986. (Bild links)

Nur 73 Sekunden nach dem Start explodiert der Hauptwasserstofftank, das Shuttle zerbricht in einer Höhe von etwa 15 Kilometern. Alle sieben Besatzungsmitglieder sterben. (Bild rechts)

AP Photo/NASA

Der politisch induzierte Schwachpunkt des Space Shuttle mußte also abgedichtet werden. Das wiederum erledigten die O-Ringe, die wie der Rest der Booster von einer Firma namens Morton Thiokol hergestellt wurden. Allerdings hatten diese Dichtungen das Problem, daß sie bei Temperaturschwankungen und besonders bei Minusgraden ihre Flexibilität verloren.

Bereits 1985 waren beim Schwesterschiff der Challenger, der Discovery, Hitzeschäden an einem dieser O-Ringe festgestellt worden. Was nichts anderes bedeutet, als daß Verbrennungsgase eben nicht aus der Düse am Heck, sondern an dieser Nahtstelle an der Seite des Boosters ausgetreten waren und dabei natürlich den Dichtungsring teilweise gegrillt hatten. Die Probleme mit diesem speziellen Teil waren also durchaus bekannt, sowohl den Verantwortlichen der NASA als auch dem Hersteller der Feststoffraketen. Interessant ist die Reaktion der NASA, die darauf erfolgte. Man änderte nämlich einfach die Spezifikationen.

Anders gesagt: Anstatt vom Hersteller zu verlangen, daß er sein Produkt verbessert, definierte man einfach, daß es nicht so schlimm sei, wenn mal einer der so wichtigen Dichtungsringe ein bißchen angeschmort war.

Das alleine die Tatsache dieses Hitzeschadens bereits eine bedrohliche Fehlfunktion darstellt, wurde in diesem Moment völlig ignoriert. Allerdings nicht von den Ingenieuren, die wiesen sehr deutlich darauf hin. Es waren die Zahlenschubser in der Buchhaltung, die die Änderung der Definition durchsetzten. Denn natürlich hätte ein Einfrieren des Shuttle-Programms Geld gekostet und die NASA ist ja bei allen nichtmilitärischen Projekten immer knapp bei Kasse. Das war damals nicht anders.

Also fror einige Monate später der Dichtungsring, denn am Starttag der Challenger war es kalt in Florida. Unter Null. Ein frostiger Januartag. Schon im Vorfeld warnte ein Ingenieur von Morton Thiokol vor einem verheerenden Unglück und die Verantwortlichen bei Mission Control nahmen das auch durchaus ernst. Man erwog den Abbruch des Starts, der amerikanische Fernsehkommentar erwähnt das sogar ausdrücklich. Immerhin sind diese Leute normalerweise selbst Ingenieure. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, daß auch die NASA-Leute erst kein Problem entdecken konnten, denn nach ihrer Spezifikation waren gewisse Hitzeschäden an den Dichtungsringen völlig in Ordnung. Wozu also die Aufregung?

Hier zeigt sich das Phänomen der von mir schon erwähnten shifting baselines in voller Ausprägung. Das neue Team orientierte sich natürlich an den Unterlagen und den dort festgelegten Werten. Das ein Hitzeschaden nur wenige Monate zuvor noch als völliges K.O.-Kriterium gehandhabt worden war, wußten diese Leute entweder nicht oder sie hatten es inzwischen in ihre Realität so fest eingebaut, daß der vorherige Zustand nicht mehr wichtig erschien.

Den Ausschlag für das „Go“ der Mission gaben dann übrigens die Manager des Raketenherstellers, die ihren eigenen Ingenieursstab überstimmten, weil die NASA so ein wichtiger Kunde war. Die Folge waren sieben tote Astronauten. Das Shuttle-Programm wurde eingefroren, was genau das war, was die NASA-Manager Monate zuvor hatten vermeiden wollen, weshalb man dann die Dichtungsspezifikationen geändert hatte.

Wenn in einem Kinofilm der BWL-Typ mit der Krawatte dem Ingenieur mit dem Taschenrechner am Gürtel eine Anweisung erteilt, wissen wir alle, daß die Katastrophe unvermeidlich ist. Das ist kein bloßes Klischee, sondern kommt der Realität bedrohlich nah. Aber auch die Ingenieure, von Natur aus in ihrem Beruf mit einer gewissen Umsicht und Vorsicht ausgestattet, sind vor politischer Einflußnahme und sich selber nicht geschützt.

Das war vor 30 Jahren. Heute ist 2016, das 21. Jahrhundert ist jetzt bereits so alt, wie ich es damals war. Und es hat das Ende seiner Kinderzeit erreicht, so wie ich damals auch. Die Firma Morton Thiokol ist heute Teil von Alliant Techsystems, die unter anderem Maschinenkanonen, Splitterbomben und Geschosse mit abgereichertem Uran herstellt.

Das Shuttle-Programm ist vor nunmehr fast fünf Jahren eingestellt worden. An dem Ort vorbei, in dem ich wohne, wurde vor acht Jahren die russische Raumfähre „Buran“ über den Rhein ins Technikmuseum nach Speyer verlegt, man konnte vom Ufer aus dabei zuschauen. Ein Shuttle, mein persönliches Symbol des Raumfahrtzeitalters, festgeschnallt auf einem dieselbetriebenen Schiff, auf dem Weg ins Museum. Damit gibt es aktuell kein bemanntes Raumfahrtprogramm mehr auf unserem Planeten. Ich bezweifle, daß es jemals wieder eins geben wird.

Winzige Dinge können große Wirkung haben. Richtige Entscheidungen können Katastrophen auslösen. Veränderungen können umfassend sein, unerwartet, ungewollt und sehr schnell.

Nur zehn Kilometer vom AKW in Tschernobyl entfernt steht im Jahr 1986 eine Anlage namens Duga-1. Sie ist damals ein Herzstück der sowjetischen Raketenabwehr. Mit der Katastrophe im Kraftwerk ist dieses Herzstück totes, verstrahltes Metall ohne Energieversorgung. Ein guter Teil des Luftraums kann nicht mehr von der Sowjetunion überwacht werden.

Die Sowjets, bereits angeschlagen durch den niedrigen Ölpreis, können sich eine weitere Runde Rüstungswettlauf im All nicht mehr leisten.

Ronald Reagan mit seinem „Star Wars“-Programm, dem Versuch, eine satellitengestütze Abwehr gegen Interkontinentalraketen in der Umlaufbahn zu stationieren, versetzt die sowjetischen Militärs in Angst und Schrecken. Daher ihre Abrüstungsbemühungen. Mit dem GAU in Tschernobyl verliert die Sowjetunion einen weiteren Teil ihrer Abwehrfähigkeit gegen einen Erstschlag der USA, den Reagan ebenfalls glaubwürdig als Doktrin vertritt, seitdem er im Weißen Haus sitzt.

Das schwankende Riesenreich ist plötzlich sehr verwundbar. Wenig später hört es auf zu existieren. Das kommunistische System erweist sich sich als fehlerhaft jenseits aller Reform.

Michail Gorbatschow, der Mann, der damals den Kommunismus reformieren wollte, bekam 1990 den Friedensnobelpreis. Ende 1991 erklärte er die Auflösung der Sowjetunion. Der Warschauer Pakt existierte nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen war die Welt, wie ich sie immer gekannt hatte, zerbrochen und falsch wieder zusammengesetzt worden. Schon wieder.

Denn zu diesem Zeitpunkt war aus der Bonner Republik bereits das wiedervereinigte Deutschland geworden. Die Berliner Republik war geboren und ich diente in einer Armee, die plötzlich keinen Feind mehr hatte. Dabei hatte ich schon kurz zuvor mein Land verloren. Denn nicht nur die DDR hörte 1990 auf zu existieren. Zwei Länder verschwanden von der Landkarte Mitteleuropas.

Die Astronauten der Challenger sind noch immer tot. Ebenso wie die vielen tausend Liquidatoren, die in Tschernobyl mit der Schaufel glühendes Uran vom Dach des Gebäudes in den rauchenden Krater werfen mußten, der von der ehemaligen Halle geblieben war. Djatlow, der Mann, dessen Fehleinschätzung und Arroganz mit verantwortlich waren für den GAU, starb 1995 an einem Herzinfarkt, im Alter von 65 Jahren. Der Ingenieur Akimow starb bereits wenige Tage nach der Katastrophe an akuter Strahlenkrankheit, kurz nach seinem 33. Geburtstag. Er wurde in einem Bleisarg beigesetzt, das Grab mit Beton ausgegossen.

Was noch immer da ist, sind die Radionuklide, das 137Cäsium zum Beispiel. Passenderweise hat das Zeug eine Halbwertszeit von 30 Jahren, die Partikelstrahlung ist also heute nur noch halb so hoch wie damals. Aber immer noch hoch genug, um in der Ostsee nachgewiesen zu werden. Oder in Wildschweinen aus dem bayerischen Wald. Oder Pilzen aus Polen. Die werden noch immer gerne umettikettiert, damit man die genaue Herkunft nicht nachvollziehen kann. Das 131I ist schnell zerfallen, es hat nur eine Halbwertszeit von 8 Tagen.

Auf den Filmaufnahmen von damals sieht man überall in den Bildern kleine weiße Punkte aufblitzen. Hunderte. Es sind Strahlungspartikel, die damals auf das Filmmaterial getroffen sind. Die Strahlung ist so dicht, daß man sie problemlos sichtbar machen kann.

Die Folgen unserer Technologie verfolgen uns über Jahrzehnte, im Falle von Uran und Plutonium über so lange Zeiträume, daß man sie vom menschlichen Standpunkt aus als ewig bezeichnen kann. Die Halbwertszeit von 239Plutonium, dem häufigsten Isotop, liegt bei 24.110 Jahren. Im Jahre 22094 vdZ war die letzte Eiszeit noch nicht vorüber.

Die Ukraine, die das atomare Desaster nach dem Zerfall der Sowjetunion 1992 erbte, muß noch heute gute 5% ihres jährlichen BIP aufwenden, um die Folgen der Katastrophe zu bekämpfen. Mehr als 400.000 Menschen wurden umgesiedelt. Die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Ukraine und Weißrußland werden auf über 450 Milliarden Dollar geschätzt. Der Sarkophag aus Stahl und Beton, der in den 80ern in aller Hektik um die strahlende Hinterlassenschaft gebaut wurde, ist seit Jahren derartig marode, daß permanent weiter verseuchter Staub und Teilchen in die Atmosphäre entweichen. Er wird aktuell durch einen neuen ersetzt, aber die Bauarbeiten im inzwischen zerfallenden Land Ukraine ziehen sich hin.

Michail Sergejewitsch Gorbatschow wollte weder den Kommunismus abschaffen noch den Warschauer Pakt auflösen oder die Sowjetunion. Trotzdem waren genau das die Folgen seines Handelns. Aber er wirkte darauf hin, daß der Untergang der größten Militärmacht der Welt ohne einen blutigen Bürgerkrieg oder gar einen Dritten Weltkrieg ablief, und dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar.

Alexander Fjodorowitsch Akimov wollte eine Katastrophe verhindern, die aber in diesem Moment schon zu weit fortgeschritten war. Wie Gorbatschows zerfallender Kommunismus war auch der zerfallende Reaktorkern nicht mehr zu retten. Sein letztes, verzweifeltes Eingreifen machte das bis dahin noch lokale Unglück zu einer Katastrophe mit globaler Wirkung. Mit dem Reaktor in Tschernobyl sprengte dieser Mann die gesamte Welt in die Luft, wie sie bis dahin gewesen war. Ich weise ihm keine Schuld zu, damit das niemand mißversteht.

Für mich zerbrachen in diesen wunderschönen Tagen im Mai mehrere Dinge. Die Überzeugung, daß Technologie letztlich alle Probleme des Menschen lösen wird, war mit darunter. Die Ereignisse der Folgejahre habe ich mit einer Art fassungslosem Staunen hingenommen. Ich wußte es damals noch nicht, aber diese Tage legten den Grundstein dafür, wie ich heute über einige Dinge denke. Heute, drei Jahrzehnte nach dem Zerbrechen der Welt, kann ich die Risse in der Schicht aus Lava, auf der wir alle laufen, deutlich sehen.

Ab einer bestimmten Dosis kann man radioaktive Belastung schmecken. Es ist ein starker, markanter Geschmack nach Metall. Also wenn man so einen Geschmack wahrnimmt, sollten die Alarmglocken angehen. Wie auch immer, ganz so geräuschlos ist das Ganze nicht.

Wenn es so weit ist, ist es ohnehin zu spät mit der Dosis.

Die Problematik besteht selbst in friedlichen Zeiten. In Süditalien sind zum Beispiel Fässer mit radioaktiven Müll durch mafiöse Strukturen einfach in der Pampa vergraben. Wenn man das weiß, kann man was dagegen tun. Theoretisch.(Information aus einer Artedoku)

Skandal! Die hätten das doch ordnungsgemäß entsorgen können. Wie in Deutschland in der Asse oder so. Da gründen anständige Leute Entsorgungsfirmen und sind nicht in der Mafia ^^